诗曰:

登高何处是燕然?极目关山塞草边。

落日几峰寒带雪,西风一雁冷横天。

冬居冰谷赖酮酒,夜宿沙堤借草毡。

为向中州豪杰道,天涯如此过年年。

冻折瑶琴三两弦,起来孤坐忆成连。

可堪此世成何事,了却生平莫问天。

门外共传三尺雪,帷中赖有四围毡。

遥思千古功名辈,回首西风不记年。

这首诗的作者,是元人耶律铸,出自其诗集《双溪醉隐集》卷三,题为《谨用尊大人领省龙庭风雪诗韵》。诗中的“燕然”,从字面上讲,说的当然就是燕然山。其字面之下更实际的语义,则是以“燕然”代指《燕然山铭》;或者更清楚地说,是以“燕然山”来作为立功建业的表征。这样做的缘由,便是《燕然山铭》铭记的是窦宪北征并扫灭匈奴的业绩。

耶律铸字面上写出的燕然山到底在哪里,这是一个很实在的历史地理问题,而由《燕然山铭》带给燕然山的政治象征意义,到头来又把这座山的所在弄得扑朔迷离。

说起《燕然山铭》刻石的发现,除了校订铭文的文本之外,其最大的学术价值,就是确定燕然山的位置了。

如上所述,燕然山的地理位置,是个实实在在的地理问题,说简单是一件很简单的事儿:一个古代的地名,能弄清楚更好;实在弄不清楚,也没什么大不了的。不过要说复杂,也确实有些复杂:它关系到我们对古代中国北方草原地带总体地理形势的理解,特别是军事地理格局的把握。弄不清楚相关的空间场景,就无法知悉古代中原王朝与北方草原政治势力之间相互对峙和争战过程中的一些关键地理因素。

一、确凿的记载与混沌的注释

在中国史籍中,尽管先秦古书《穆天子传》中即见有所谓“燕然之山”,但这个“燕然之山”地在“河水之阿”(《穆天子传》卷一),也就是黄河的岸边,与窦宪北征所至者自然不是同一座山。

与窦宪北征相关的“燕然山”,其名首见于《汉书·匈奴传》。这里讲的是前汉的史事,这座山是汉武帝时的贰师将军李广利兵败投降匈奴的地方。《汉书·匈奴传》文曰:

贰师将军将出塞,匈奴使右大都尉与卫律将五千骑要击汉军于夫羊句山狭。贰师遣属国胡骑二千与战,虏兵坏散,死伤者数百人。汉军乘胜追北,至范夫人城,匈奴奔走,莫敢距敌。会贰师妻子坐巫蛊收,闻之忧惧。其掾胡亚夫亦避罪从军,说贰师曰:“夫人室家皆在吏,若还不称意,适与狱会,郅居以北可复得见乎?”贰师由是狐疑,欲深入要功,遂北至郅居水上。虏已去,贰师遣护军将二万骑度郅居之水。一日,逢左贤王左大将将二万骑,与汉军合战一日,汉军杀大将,虏死伤甚众。军长史与决眭都尉辉渠侯谋曰:“将军怀异心,欲危众求功,恐必败。”谋共执贰师。贰师闻之,斩长史,引兵还。至速邪乌燕然山,单于知汉军劳倦,自将五万骑遮击贰师,相杀伤甚众。夜堑汉军前,深数尺,从后急击之,军大乱,败,贰师降。

不过从唐朝初年人颜师古的《汉书》注中可以看出,一直到这时为止,东汉以来那些注释《汉书》的学者,都还没有人能够指明燕然山的所在,颜师古对此同样一无所知,只是很含混地勉强随文敷衍说:“速邪乌,地名也,燕然山在其中。”

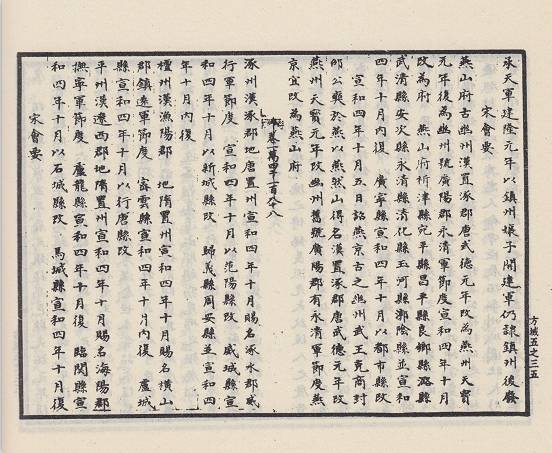

《中华再造善本》丛书影印宋蔡琪家塾刻本《汉书》

颜师古提到的这个“速邪乌”,显然是一个出自匈奴人之口的地名。“燕然山”的“燕然”,也应该是匈奴语的音译。前文所说《穆天子传》中的“燕然之山”,则应该是汉语地名,故此“燕然”非彼“燕然”,二者语义完全不同。

东汉和帝永元初年窦宪率军北征,击败北匈奴军队后,北匈奴西迁(留在漠南汉朝边地的南匈奴则逐渐定居汉化),致使鲜卑人成为北方草原的新主人。鲜卑人应该也是沿用了“燕然”这一山名,所以在《魏书·蠕蠕传》里还可以看到“燕然山”这一名称。后来北方草原相继为柔然(即蠕蠕)和突厥所有,时移世变之后,内地中原的书生,实在难以弄清当年这些化外异族所说的地名、山名到底是在哪里。

所以,较颜师古注《汉书》稍后,章怀太子李贤率人注释《后汉书》,竟对《窦宪传》中“燕然山”这个重要地名未着一语。这显示出颜、李二人在这样的社会背景下,实在无从查找到相关的资料。

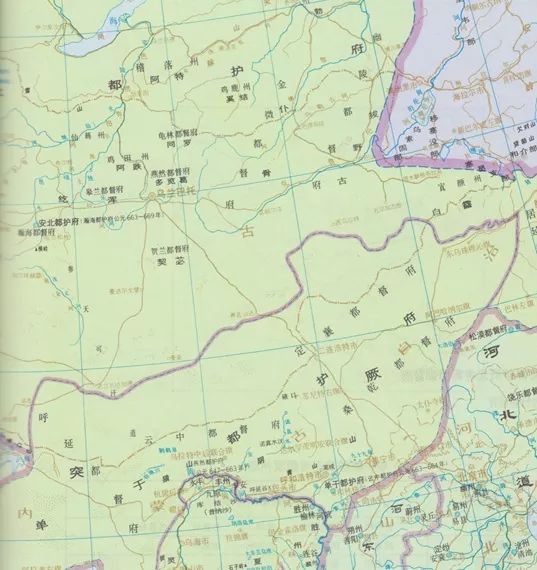

相关的情况,还有《旧唐书·北狄传》记载说,贞观二十一年,“契苾、回纥等十余部落以薛延陀亡散殆尽,乃相继归国。太宗各因其地土,择其部落,置为州府:以回纥部为瀚海都督府,仆骨为金微都督府,多览葛为燕然都督府。”(《旧唐书》卷一九九下《北狄传》下)这个“燕然都督府”的名称,显然与燕然山相关,可是这并不等于当时对燕然山的所在还有很清楚的认识,恐怕只是大致在漠北草原上藉用其旧名而已。又《新唐书·地理志》所记关内道回纥羁縻州有“燕然州”,侨治回乐县;河北道突厥羁縻州顺州辖有燕然县,侨治阳曲县(《新唐书》卷四三下《地理志》七下)。看起来这些以“燕然”为名的州县似乎都与燕然山有所关联。对此,清人沈涛早已指出:“是皆非燕然而冒燕然之名。”(清沈涛《瑟榭丛谈》卷上)即不过是因其部族旧地处于燕然山所在的北方草原而据以命名而已。其他还有一些类似的情况,甚至后世还颇有流于荒唐的附会,在这里就不予赘述了。

二、作死的海上之盟

再往后,到了宋代,北疆的范围大幅度南缩,距离李广利、窦宪等人当日足迹所至的地方更加遥远,对燕然山的印象自然愈加黯淡。

宋人重文抑武,北边迭遭异族侵逼,可谓节节败退。有意思的是,似乎正是因为宋人自己衰弱,导致很多人刻意追忆昔日大汉王朝的煌煌武功。在这种情况下,窦宪铭刻燕然山石,也就成了汉人耀武扬威的一个重要标志;或者用时下时髦的词儿来表述:是一个标志性的“符号”。

如果说范仲淹吟咏“燕然未勒归无计”,还有很多自我激励的成分在内的话,那么,我们看《宋会要》中如下一段记载,恐怕更多的就是沉湎于“意淫”幻想的自我陶醉了:

宣和四年十月五日诏:“燕京古之幽州。武王克商,封邵公奭于燕,以燕然山得名。汉置涿郡,唐武德元年改燕州,天宝元年改幽州。旧号广阳郡。有永清军节度。燕京宜改为燕山府。(《宋会要辑稿》之《方域》五之三五)

或许有人会说:大宋道君皇帝这篇诏书,平平常常,不过是改个地名和政区设置而已,何来“意淫”之讥呢?诸君莫急,且听我慢慢道来。

中华书局影印清写本《宋会要辑稿》

徽宗诏书提到的这个“燕京”,其实并不是怹们赵家自己的设置,而是契丹耶律氏的“南京”。这个“南京”,辽人亦曰“燕京”。虽然说赵家和耶律家这两家的当家人是正式换过帖子的拜把子兄弟,但也不能像这样越俎代庖去替人家体国经野,擘画江山。

那么,宋徽宗又何以会颁下这样一道诏书呢?原来他在赏玩奇石、舞弄书画之余,突然雄心勃发,想要干一番类似汉武帝“大并天下”那样的事业,这就是恢复后晋石敬瑭时期失去而经宋真宗景德元年澶渊之盟确认的所谓“燕云十六州”等华夏故土(其实所谓石敬瑭进献给契丹的燕云十六州,其中有些州在这之前已为契丹所有,对于这些地区来说,石氏所为,不过是承认既有事实而已。又澶渊之盟所定宋辽疆界范围,较当初的燕云十六州地已有所出入,例如在所谓“山前”地区,瀛、莫二州归入宋土,而契丹军队在这次结盟之前已经新占有易州,此时便被确认为辽的疆土)。于是,派遣使者从山东半岛的登州乘船北上辽东,与女真人相约,南北夹击,合力攻辽,时称“海上之盟”,也就是海边儿上达成的军事协议。

从表面上看,庙算神谋,煞是了得,自唐末以来就内侵夏土的契丹大辽王朝,在宋金双方的强力进攻下,很快就被彻底击垮。然而辽亡并不等于就是宋兴宋盛,自己的国事没整明白,仅仅靠四下里舞枪弄棒,绝不会有什么好果子吃。最终的下场,往往比安安稳稳地混日子会更加凄惨。

首先,从大的政治形势来说,澶渊之盟以后,直到宋徽宗时期,一百多年来,宋辽两国大体相安无事,时人称“是时国家与契丹盟好百余年,边防无犬吠之声,耆老白首不闻兵革之音”,一派安宁祥和的景象(宋徐梦莘《三朝北盟会编》卷一七)。宋廷根本没有必要强行出兵,打破这一安稳的局面。

一个国家,一个政权,其所统辖的疆域,自古以来,就没有恒定不变的界线,而一直处于伸缩进退之中。对于古代社会的普通民众来说,不管哪一家人当皇帝来统治自己,安居静处,最可宝贵。但秦皇汉武式的暴君,却最喜欢开疆拓土,以奴役更多的生民。

宋徽宗恣意毁坏百余年来的和平局面,“师出无名,人不效命,人情烦恼,中外不安”(宋徐梦莘《三朝北盟会编》卷一七)。不拘胜负如何,带给人民的终究是前所未有的灾难。即以战争的经济负担而言,史称当时系“悉出河北、河东、山东之力以馈给之,纔一年而三路皆困。盖科配既大,道阻且长,率费十余石至二十石始能致一石于燕山。民力不堪”,不得已,徽宗下诏曰:“自燕云之复,两河、京东屡经调发,民力已疲。若不假诸路之力,其何以济?可措置调夫,京西八万,淮南四万,两浙六万五千,江南九万七千,福建三万五千,荆湖八万八千,广南八万三千,四川十七万八千,并纳免夫钱每夫三十贯,委漕臣限两月足,违依军法。”经过好一番折腾,“遍率天下,所得才二千万缗,而结怨四海矣”(宋陈均《宋九朝编年纲目备要》卷二九徽宗皇帝宣和六年六月)。好端端的日子不过,没事儿找事儿,就是视天下苍生为寇仇,怎能不与之结下深深的怨恨。

赵家人当然不会理会平民百姓的苦乐,然而就宋朝皇帝自身的实际利益而言,灭掉契丹,也是一个极不明智的选项。对于这一点,中书舍人宇文虚中在宋金密谋取辽之初,就一针见血地向徽宗进言说:

中国与契丹讲和,今踰百年,间有贪惏,不过欲得关南十县而止耳;间有傲慢,不过对中国使人稍亏礼节而止耳。自女真侵削以来,向慕本朝,一切恭顺。今舍恭顺之契丹,不封植拯救,为我藩篱,而远踰海外,引强悍之女真以为邻国,彼既藉百胜之势,虚喝骄矜,不可以礼义服也,不可以言说谕也。视中国与契丹拏兵不止,鏖战不解,胜负未决,强弱未分,持卞庄两斗之说,引兵踰古北口,抚有悖桀之众,系累契丹君臣,雄据朔漠,贪心不止,越逸疆圉,凭陵中夏。以百年怠堕之兵而当新锐难敌之虏,以寡谋持重、久安闲逸之将而角逐于血肉之林,巧拙异谋,勇怯异势,臣恐中国之边患未有宁息之期也。譬犹富人有万金之产,与寒士为邻,欲肆并吞以广其居,乃引强盗而谋曰:“彼之所?,汝居其半;彼之所畜,汝取其全。”强盗从之。寒士既亡,虽有万金之富,日为切邻强盗所窥,欲一夕高枕安卧,其可得乎!(宋岳珂《桯史》卷九“燕山先见”条)

后来局势的发展,完全验证了宇文虚中的预见,女真人不仅取而代之,据有契丹旧境,而且进一步挥兵南下,占领全部黄河流域,连道君皇帝父子两代君主也被一同掳获而去,并最终命丧塞外,赵宋王室则不得不偏安于钱塘江畔。这正应了时下流行的那句俗语:不作不死。后来宇文虚中因奉使金国而被羁留仕官,在北朝尝有诗句云“当时议论不能固,今日穷愁何足怜”(元元好问《中州集》卷一宇文虚中《己酉岁书怀》),似即就此发出的感叹。

三、办砸了的交易

面对国家生死存亡的大事,竟是如此颟顸,怪不得宋亡后元朝有人评价赵佶,说“徽宗多能,惟一事不能”,盖“独不能为君尔。身辱国破,皆由不能为君所致。人君贵能为君,它非所尚也”(《元史》卷一四三《巙巙传》)。和后来诸多蠢猪笨熊式的帝王相比,对于这样一位风流儒雅的天子来说,这话讲得未免有些刻薄,元朝人还有比这稍微宽厚一点儿的说法,乃谓其书画诸艺虽过于常人,但正是因为“见其善于此,则知其不善于彼”(元周南瑞《天下同文集》前甲集卷三三徐琰《跋徽宗御书》)。事实上,宋徽宗不仅不具备人主所需的高识远见,就连所谓私智小慧也未必灵光。

所谓“海上之盟”,不仅有协调出兵的计划,更重要的是还有分赃的办法。在同女真人具体协商灭辽之事的过程中,宋徽宗把事儿也办得脱落反障(德勇自注:东北拟态土语,读为tulufanzang,用家乡现在的通行说法来表述,大意即“没整明白”)。

这件事的大致经过,是在政和年间的时候,宋徽宗受宦官童贯怂恿,萌生灭辽之意。于是,先委派童贯等出使辽国,以窥探虚实。童贯回国的时候,带来一位卖身投靠的辽国大臣,本名马植。因其极言契丹“万民罹苦,辽国必亡”,因而劝徽宗能“念旧民遭涂炭之苦”以“复中国往昔之疆。代天谴责,以顺伐逆”,若然,则“王师一出,必壶浆来迎”(宋徐梦莘《三朝北盟会编》卷一)。这些话当然很是契合宋徽宗取辽的意向,遂大蒙赏识。先是被赐以新名“李良嗣”,接着又被宋徽宗认作赵家人,再赏赐给他一个皇族的姓氏。这样,摇身一变,他就成了“赵良嗣”。

如上引宇文虚中所言,他的这些想法明显违逆大理。后来的事实证明,不是自己亲生的孩子就是不行,马仔也终归还是马仔,不仅成不了赵家的“良嗣”,因他这一番胡言乱语加热了宋徽宗本已发热的脑袋,还差点儿断绝了天水龙种;至少列朝祖坟连同半壁江山的丢失,都与这小子的馊主意和蒙人瞎话脱不了干系。当然,《宋史》把他列入《奸臣传》是很不公平的,赵良嗣说的对不对是一回事儿,但“听不听则在乎庙堂之持议也”(清赵翼《廿二史札记》卷二四“赵良嗣不应入奸臣传”条)。关键,还是宋徽宗自己不识时务。

宣和二年二月初至九月初之间,这位赵良嗣怀揣着宋徽宗的亲笔信,以买马为名,偷偷出使女真,交换南北夹击契丹的利益和条件。在与女真讨价还价的过程中,赵良嗣“出御笔与金主译,约以燕京一带本汉旧地,约夹攻契丹取之”(宋杨仲良《皇宋通鉴长编纪事本末》卷一四二《金盟》上)。我理解,这实际上就是宋徽宗的开价,而如此重大的事宜,赵佶讲得却是稀里糊涂。

澶渊之盟以后,宋辽之间,在华北平原上大体以白沟一线为界,在当初的燕云十六州故地,除去已经归入宋朝的瀛、莫两州之外,其余属于契丹的十四州地,可分为山前、山后两片区域。这里所说的“山”,是指今太行山,山后为云、朔、寰、应、蔚、武、新、儒、妫九州岛,山前为幽、蓟、檀、顺、涿五州。辽在山后九州岛,对政区设置颇有改易,而大体以西京大同府为重。在山前地区,设置南京析津府,而在圣宗开泰元年(值北宋真宗大中祥符五年)又号曰燕京,除旧有的幽、蓟、檀、顺、涿五州之外,西邻山后,另有一易州,是在辽圣宗统和七年亦即宋太宗端拱二年时归为辽土的。不过在宋辽分界的白沟一线以北,燕山以南,靠近渤海一侧,辽国还另有平、滦、营三州,不归燕京析津府管辖(《辽史》卷四〇《地理志》四,卷四一《地理志》五。《金史》卷二四《地理志》上)。

宋徽宗亲以“御笔”索取的“燕京一带”,讲的很不清楚,但“燕京”是契丹人的设置,金太祖完颜阿骨打显然把它理解成了辽燕京析津府的辖地。在契丹“土疆皆我所有”的前提下,考虑到正与宋朝“通欢”,完颜阿骨打很爽快地给了宋徽宗一个面子,答应要把燕京属地“特与南朝”,并且信誓旦旦地保证,即使在双方进军过程中契丹要同女真讲和,重修旧好,“亦须以燕京与尔家,方许和”。够仗义了吧,说给你燕京,就给你燕京。可是,西部山后的汉人旧地呢?东部的平、滦、营三州呢?宋徽宗似乎没整明白这些地区的统辖关系,所以根本没提。

宋朝若是仅有燕京六州,那么,其地本“无险可守”,东西两侧又都是女真人的疆土。山后云州诸地,居高临下;濒海的平、滦、营三州留在金人之手,按照宋人的说法,乃如同“扼吾之咽喉尔”,盖“营、平者,当榆关路,地平无山川之阻,非若古北口、居庸关之比,且近女真”(宋徐梦莘《三朝北盟会编》卷一六)。这样一来,那区区燕京之地岂不犹如一双巨螯间浮游的小虾米,随时都会成为人家口中的美食。故宋人议之曰:“天下之祸自此起矣。”(宋王称《东都事略》卷一二五《附录》三《金国》)

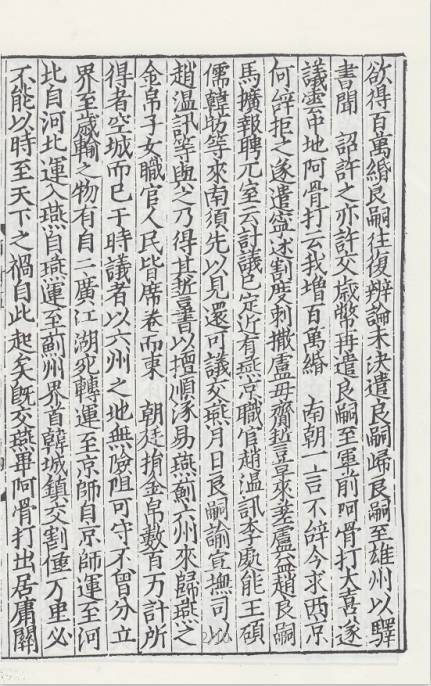

台北影印南宋眉山程舍人宅刻本《东都事略》

皇帝老子是不是仔细考虑过他说的“燕京一带”究竟意味着什么,小马仔赵良嗣自然不敢置疑,也不宜多嘴乱问,但照本宣科传达了主子“御笔”书写的要求之后,赵良嗣明显感到势头不对——女真人不会交给宋朝山后地区与平、滦、营三州。他回去是要交差的,总得把自己该说的话说个明白。

于是,他赶紧补救,竭力争取金人给予山后西京汉地及平、滦、营三州。结果,完颜阿骨打勉强答应将来有条件地予以宋西京诸地,同时十分坚决地拒绝了他对平、滦、营三州的请求(宋杨仲良《皇宋通鉴长编纪事本末》卷一四二《金盟》上)。此后双方反复争持,直到最后,宋人也只是在宣和五年四月,才得到了辽燕京析津府区区六州之地(从实际名义上看,其中另外还应包括辽人从蓟州分设出来的景州),而宋朝除了要向金国给付原来送给契丹的“岁币”银二十万两、绢三十万匹之外,还要新支付给女真燕京析津府辖地的租税钱一百万贯(宋徐梦莘《三朝北盟会编》卷一五),同时燕京之“职官、富民、金帛、子女先被金人尽掠而去”,宋朝“所得者空城而已”(《宋史》卷二二《徽宗本纪》四。宋王称《东都事略》卷一二五《附录》三《金国》)。

完颜阿骨打对赵良嗣提出的其他索求置若罔闻,根本的原因在于女真人迅速崛起之后,对辽作战,所向披靡,自以为有没有宋人协同作战,它都要灭掉契丹政权,只不过是时间稍早一些或是稍晚一些的问题。就在这次赵良嗣出使女真期间的宣和二年五月,完颜阿骨打正率兵攻打辽上京临潢府,特命赵良嗣和辽使萧习泥烈跟从观摹,谓之曰:“汝可观吾用兵,以卜去就。”结果从早晨发兵攻城,还没有到吃午饭的时候,守城官员就举城出降,而赵良嗣等在震蹑之下,只能乖乖地“奉觞为寿,皆称万岁”(《金史》卷二《太祖纪》)。

就在与女真人讨价还价的胶着争执当中,宋徽宗一看燕京六州之外的土地已经难有指望,为了彰显联金制辽这一决策的英明,只好努力张扬光复燕京的业绩,用以欺人欺世,但实际上只是自己欺骗自己,稍稍释放一演砸了场子给心头造成的巨大压力(当然,到头来还是得自作自受)。于是,就出现了前文所说《宋会要》记载的情况:在金兵、宋兵谁都还没有进入燕京的宣和四年十月五日,宋徽宗大模大样地宣布,把辽人的“燕京”改为“燕山府”。

沦陷于异族多年的故土,一旦重归华夏怀抱,去掉戎狄伪名,这本来是例行的政务,改地名这事儿,本身并不值得大惊小怪。不过顺便说一下,若是秉持当代欧美学人“政治正确”的观念,这也是多此一举的事情。契丹人也是人,况且还是地地道道的大汉兄弟民族,与皇宋缔约结好一百多年,没有必要非去更改人家正用着的名称不可。你看现在,不管是京城小饺子馆里必备的燕京啤酒、还是国子监中培养世界领导人的燕京学堂,这些名号也都用的堂堂正正,四海一家亲,有什么不好。

四、亡国的意淫

耐人寻味的是,宋徽宗新定的“燕山府”这个名称。从表面上看,这似乎也没有什么特别的。譬如北宋就有衡山县、庐山县等,可见以山名来命名行政区域,本是一种很通行的做法。假如不做特别的解说,也就没有什么人能够领悟其中的奥妙,而宋徽宗既然耗费心机选用这个特别的名称,也就自然会做出必要的说明,这就是他在诏书中讲的:邵公奭受封之“燕”乃是“以燕然山得名”。换句话来说,所谓“燕山府”,也就是“燕然山府”。

这样一讲,人们也就容易理解了,大宋道君皇帝此番更改政区设置的名称,其意不在摒去辽伪京之旧称,而在乎拉出《燕然山铭》也!——把“燕京”改成“燕山府”,也就等同于勒铭“燕然山”了!是他,指挥大军即将攻入“燕然山”下的“燕京”,再现窦宪当年的辉煌。政治象征意义如此重大,宋徽宗怕俗人看不明白,又提起御笔,亲手为其书写府名,以昭庄重(宋徐梦莘《三朝北盟会编》卷一〇)。

宣和五年四月宋军入燕接管这一辽人旧京之后不久,在这一年八月的朔日,出现了“日当食不见”的现象(《宋史》卷二二《徽宗本纪》),更清楚地说,是“日有食之,阴云不见”(《宋史》卷五二《天文志》五),也就是浓云蔽日,以致看不到本该出现的日食景象。这本来是很普通的气象现象,没有什么值得惊奇的地方,既不必为之高兴,也毋须为之担忧。因为既然谓之“当食”,就意味着朝廷的司天监已经可以准确预测日食的时间,知道了日食是到时候就必然会发生的事情,与社会状况无关,与人君的作为清明与否也没有干系,而阴云遮蔽日食的过程,更是很自然的随机事件。

可是宋人并不一定也这样看;特别是徽宗一朝,更不会这么简单地看待此事。此前,在徽宗崇宁五年十二月,发生过一次“日当食不亏”的现象,曾满朝“群臣称贺”;继此之后的下一年,亦即大观元年,十一月朔日“日有食之”,史载“蔡京等以不及所当食分,率群臣称贺”(《宋史》卷二〇《徽宗本纪》二)。所谓“当食不亏”,应该是司天监预测的日食时间不准,而“不及所当食分”,应该是讲实际发生日食时太阳被遮盖的程度小于预测值。总之,不是比预报的程度低,就是根本没见到预报的现象。管它因为什么呢,都可以附会成是皇帝的圣明改变了本来要出现的凶险天象。

现在,类似的情况,又发生了:预测的日食,又没有看到。于是,我们看到,太傅王黼出面,请求将此事付诸史馆,郑重记录于典册(宋陈均《宋九朝编年纲目备要》卷二九宣和五年八月)。这当然是将其视作一个重大的吉兆,也会适当舒缓因误与女真结盟这一糗事给宋徽宗所造成的懊恼;或者说,这可以给沮丧中的宋徽宗带来带来一丝虚幻的企望,在心理上给他以一定的正面刺激。

二十天后,这位道君皇帝诏命河北河东燕山府路宣抚使、燕山府知府王安中“作《复燕云碑》”(《宋史》卷二二《徽宗本纪》四)。那么,制作这通《复燕云碑》会有什么作用呢?当然是要藉助“日当食不见”这一吉祥征兆,进一步凸显他这位圣明天子光复华夏故土的辉煌和荣耀。然而,这同把燕京改成燕山府一样,同样是自欺欺人的把戏。

在这之前,就在宣和五年四月宋军入燕之初,为显示大宋“抚定”故土的辉煌功勋,统领宋军的童贯、蔡攸已经“勒碑于延寿寺以纪功,将佐姓名,皆列于碑”(宋王称《东都事略》卷一二五《附录》三《金国》)。在这种情况下,事隔三个月后,徽宗重又指令燕山府的地方官员,刊石树碑,显然不会是简单重复一遍一般事务性意义上的举动,

需要指出的是,如上所述,蔡京等人在进入燕京之初即已刻石纪功,如今再命王安中重复其事,绝不是因为宋朝在燕京六州之外,又从金人那里新得到了山后的云州诸地,所以这座石碑的名称才会以“复燕云”为名。虽然《宋史》记载在蔡京勒碑纪念此役的下一个月亦即宣和五年五月“金人许朔、武、蔚三州”(《宋史》卷二二《徽宗本纪》四),《皇宋通鉴长编纪事本末》也记载说宋廷“其后颇得武、朔、蔚三州,寻复失之”(宋杨仲良《皇宋通鉴长编纪事本末》卷一四三《金盟》下),看起来好像女真人又一度新给了宋朝山后这三州之地,但《三朝北盟会编》却更加具体地记述其实际情况是:这一年的“六月二十一日壬寅,金人欲交割我朔、武、蔚三州,而国主告殂,不及取三州而去”(宋徐梦莘《三朝北盟会编》卷一八)。据此,则金人交还这三州土地给宋廷,只是一时的想法,可是却未能付诸实施,宋徽宗所谓“复燕云”者,不过是虚张声势而已,并不符合实际的情况。

所以,我认为宋徽宗指令王安中镌制《复燕云碑》这一举措不仅与二十天前“日当食不见”的天象有直接联系,更与上一年十月改辽燕京为宋燕山府一事前后呼应,密切相关。

那么,其关联点究竟在哪里呢?这通《复燕云碑》没有见诸后世文献著录,大概早已毁弃不存,同时也没有片言只字录存于世。我们还是回到宋徽宗更改燕京为燕山府的诏书中去,看看“燕山府”这一名称究竟意味着什么。

在这道更改政区设置和地名的诏书里,宋徽宗特别讲述“燕京”这一地名的渊源说:“燕京古之幽州。武王克商,封邵公奭于燕,以燕然山得名。”然而这只是宋徽宗自己的说法,并没有相应的史料依据。《史记·周本纪》记载周武王“封召公奭于燕”,而唐人张守节释之曰:

《括地志》云:“燕山在幽州渔阳县东南六十里。《国都城记》云周武王封召公奭于燕,地在燕山之野,故国取名焉。”按:周封以五等之爵,蓟、燕二国俱武王立,因燕山、蓟丘为名。(《史记》卷四《周本纪》唐张守节《正义》)

这里把召公燕国的得名缘由讲得一清二楚,即得名于其“地在燕山之野”,而与所谓“燕然山”没有丝毫关系。

这个“燕山”的名称,古今一贯,直到现在也没有改变,所以用不着再多事考述。不论是西汉还是东汉,燕山山脉,都在中原王朝的辖境之内,因而不管是李广利,还是窦宪,其北征匈奴所经历的燕然山,也就都不可能是召公封地近旁的燕山。

在既没有历史文献的依据、又严重违背实际地理形势的情况下,宋徽宗一定要把燕然山和燕京六州的“回归”联系到一起,活生生地把燕然山从匈奴的牧野强拉到召公的封国,那就一定是别有用心,而在清楚了解上述收复燕京的历史过程以及道君皇帝的无奈心绪之后,他的用心,也就昭然若揭了——这就是把宋廷兵入辽之燕京同窦宪北伐匈奴获取的所谓胜利紧密联系到一起,极力夸耀这一行动的历史意义,并将其提高到足以与窦宪驱逐匈奴的丰功伟绩相提并论的程度,以纾解实际的困窘和尴尬,我在前面说宋徽宗此举纯属“意淫”,其意即在于此。自己打掉的牙,只能憋足气往肚子里咽了,只是牙掉了谁都看得出来,面相实在不好看。掩饰的办法,只好再狠狠搧自己几个耳刮子,把脸打肿,做出一番富态状了。

当年窦宪北征,是预先蓄意谋划,不仅带着班固作“大手笔”,还随军征发有上石、刻字的工匠,所以在收兵凯旋之际,就能够在燕然山上为自己铭记这一功业。如前文所说,宋徽宗在处理国政时连私智小慧也很不灵光,在把“燕京”更改为“燕山府”时,并没有做出窦宪这么周详的安排,以致童贯、蔡攸率军进入“燕京”城后,树立的碑石,旨意仅在于罗列军中将佐姓名,没有能够凸显宋徽宗比拟大汉辉煌的心意。现在,日当食而不见,岂不正是其功其业感召天日的体现?于是,宋徽宗便又指派燕山知府王安中,重新制作一方石碑,铭刻他统筹擘画克复燕京的丰功盛烈,其象征性意义,正与窦宪命人刻记的《燕然山铭》相当。将来若有机会重新发现这一毁弃的碑石,说不定能够看到碑文中即明确写有相应的字句。

或许有的朋友会觉得我的这些看法推论过甚,宋徽宗的心思未必如此。那么,我们再来看看《贞观政要》文本在宋代衍生的一处讹误,来从侧面进一步印证上述判断。《贞观政要》记云:“(突厥)颉利可汗大惧。(贞观)四年,退保铁山,遣使入朝谢罪,请举国内附。又以靖为定襄道行军总管,往迎颉利。颉利虽外请降,而心怀疑贰。……行至阴山,遇其斥候千余帐,皆俘以随军。颉利见使者甚悦,不虞官兵至也。靖前锋乘雾而行,去其牙帐七里,颉利始觉,列兵未及成阵,单马轻走,虏众因而溃散。斩万余级,杀其妻隋义成公主,俘男女十余万,斥土界自阴山至于大漠,遂灭其国。……又为西海道行军大总管,征吐谷浑,大破其国。改封卫国公。及靖妻亡,有诏许坟茔制度依汉卫、霍故事,筑阙象突厥内铁山、吐谷浑内积石二山,以旌殊绩。”这是流传到日本的早期写本的写法,也是与李靖的实际经历相吻合的正确写法,可是宋代以来的刊本,却把“铁山”改成了“燕然山”(见谢保成《贞观政要集校》卷二)。这显然是燕然山在抗击北方游牧民族方面的象征性意义在宋人心中长期潜移默化的结果。宋徽宗所为,正是基于宋人这样的普遍意识。

宣和五年四月宋人接收辽燕京地区后不及三年,金人就在宣和七年年底重新攻取宋人所设燕山府,随之挥师南下。徽宗一看大事不妙,竟以“内禅”的名义把太子推上皇位,去应付危局。结果,是父子老新两代皇帝一同被金人掳而北去,中途还在童贯、蔡攸刻石纪功的延寿寺做短暂停留(宋徐梦莘《三朝北盟会编》卷二一一)。此时此刻,不知他心里是什么滋味。

五、末世强国梦

宋徽宗这番胡乱更改的“燕山府”,存世时间只有短短三年,可是他强指“燕山”为“燕然山”,却在后世留下了明显影响。我们看到,明代颇有一些记载,把今燕山山脉、甚至是其西连的阴山山脉中的某些具体地段,指称为“燕然山”。

其中特别引人注目的是,在明朝后期,学者章潢述云:“燕山在太行、沧海间,形胜雄据天下,即今京师也。以燕然山脉尽于此,故曰燕山。……山脉从云中发来,……杨文敏谓西接太行,东临碣石。”(明章潢《图书编》卷五九)章氏清楚地把阴山、燕山与燕然山勾连为同一条山脉,而不仅仅是其中某个具体的地段,这实际上正是宋徽宗燕然山说的翻版。

若是再看看这位章潢先生下面这段话,就能更清楚地了解到这一地理观念承自宋徽宗的渊源了:

自石晋氏割燕云十六州以畀契丹,兹土不沾中国声教者盖饶四百年于兹矣。虽以宋之全盛不能一日有,况金元二氏,岂足以当之哉!乃今阐华立极,屹为天府,一代衣冠文物之盛,光前迈后,遂为我明圣子神孙亿十万载之业,岂非天秘地藏固有待于其间乎?

盖明廷立国以来,北部边防一直困守长城,处于被动挨打的状态。正统时遭逢“土木之变”,英宗皇帝竟被蒙古瓦剌军兵掳而北去,就很典型地体现了南北之间的强弱攻守形势。至嘉靖初年蒙古鞑靼部势力兴盛之后,北部边患愈加深重。嘉靖二十九年,发生所谓“庚戌之变”,鞑靼吐默特部俺答汗兵寇大同,溃墙而入,大败明军;继之兵锋东移,入古北口,大肆抄掠,兵临京师城下,并侵及诸帝陵寝,胁迫明朝允其“入贡”,并为之开市,以售卖马匹于内地。此后,尽管明廷在嘉靖三十年即已为其开通马市,但直至隆庆五年双方达成所谓“隆庆和议”时为止,俺答汗一直侵扰不止,成为明廷一大疾患。

章潢的《图书编》写成于万历五年,但却是肇始于嘉靖四十一年(明章潢《图书编》卷首门人万尚烈序),而且这部书的篇幅高达一百二十七卷之巨,若不预做准备,仅仅是从嘉靖四十一年到万历五年这十年时间,也难以骤然成书,故立意思谋,时间应当更早。门人万尚烈谓其“平生精力尽在此书”(明章潢《图书编》卷首门人万尚烈序),当非虚誉。故《图书编》上述内容,理应以嘉靖年间严重的北方边患为背景(况且东北建州女真的势力,在万历初年即已崛起,开始侵犯明朝的疆界,这同样会给章潢造成很大影响)。从宋徽宗,到章潢,时世虽易而华夷争执的攻守态势并没有发生改变,因而后者承用前者的意识和观念也自在情理之中。

如上所述,在章潢那个时代,还另有人更加具体地把燕然山和山上的刻石,移易到燕山上来。在我最早撰写的《班固〈燕然山铭〉刻石的发现与旧传拓本、另行仿刻及赝品》那篇文稿里曾经谈到,有清人记述说,根据明末人著录,在清人称作宣化府的那个地方,有后人仿刻的《燕然山铭》。当时人之所以会在此地重刻这一铭文,就是基于宋徽宗以来,强指燕山为燕然山的事实。

当时,像章潢那样把燕然山与燕山并为一谈的人,绝非少见。明朝在今北京延庆设有隆庆州,而嘉靖《隆庆志》记载“燕然山在州城南五十五里,即居庸西山也”(嘉靖《隆庆志》卷一)。隆庆州西侧,即为宣化,两地山势,一脉相连,都属于今燕山山脉,按照前述章潢的说法,这也就是燕然山地。清朝官修的《大清一统志》载录在“宣化县东三十里”处,有一小段山脉,旧时“宣府镇志”将其视为“燕然山”(清官修《嘉庆一统志》卷三九《宣化府·山川》)。所谓“宣府镇”系明朝所设,清朝改为宣化府,所以这里讲的“宣府镇志”理应是讲前朝的志书。在民国时期刊印的全国地图上还能够看到,在宣化以东、延庆以西,正有一处山地被称作“燕然山”。结合上面的论述,可知至迟在明朝后期这里已被指实为一处具体的燕然之山(案明初人王英有诗题作《望宣府诸山作》,自注谓“地志载燕然山即此”。据此,则可将这一“燕然山”出现的时间,上推至明朝初年。王诗见其诗集《王文安公诗集》卷四),所以才会有人在宣府重刻《燕然山铭》。这里是居庸关外拱卫京师的边防要地,把所谓“燕然山”安防于此地,自然在心理上会给自己以更多积极的暗示,甚至激情的鼓舞。衰败至极的末世,需要做更多的强国大梦。

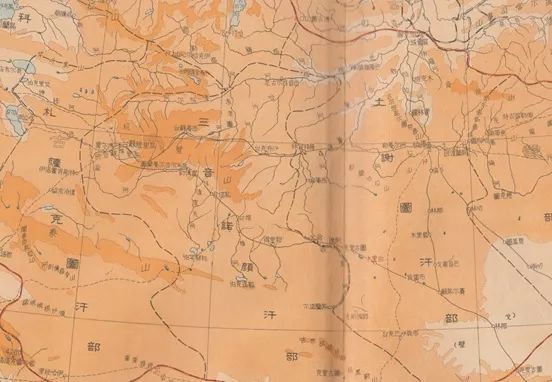

《申报》六十周年纪念《中国分省新图》上的所谓燕然山

当然不是明朝所有的文献就都这样载录窦宪所至燕然山的地理位置了。因为这样的说法和《后汉书》的记载相去实在太远。明朝官修的《大明一统志》,就另有记载说“燕然山去塞三千余里”,在北边之外的鞑靼界内(《大明一统志》卷九〇《鞑靼》)。不过具体的地点,仍不清楚,就像唐朝时候的认识一样模糊。

六、重见燕然山

到了清朝以后,这种情况,有所改变。一方面,在官修的《大清一统志》中,已明确贬斥明朝“宣府镇志”所说的“燕然山”,实乃“傅会不足信”(清官修《嘉庆重修一统志》卷三九《宣化府·山川》),这对民间的看法,会产生很大影响;另一方面,清代盛行的考据学风尚,使得一些学者们试图更明确一些认定燕然山的位置,而清廷辖有蒙古草原的便利条件,也使得这样的研究,在客观上具备了比宋、明时期更为便利的条件。

清代学者对燕然山位置的考订,其实也并不十分明晰,其主要研究路径,是根据北方草原地貌山脉的形态走势以推定燕然山即杭爱山。

首先,《大清一统志》即已清楚指出,杭爱山“即古燕然山”(清官修《嘉庆重修一统志》卷五四四《喀尔喀·山川》之“杭爱山”条。案清廷纂修《一统志》,前后延续很长时间,最早在乾隆前期即有刊本行世,此嘉庆重修本关于燕然山的记述,在先前的文本中应当就已经存在)。这一官方的表述,对清代学者影响很大,像沈钦韩的《后汉书疏证》、许鸿盘的煌煌巨着《方舆考证》,都是简单复述此说(清沈钦韩《后汉书疏证》卷二。清许鸿盘《方域考证》卷二《历代建置》)。这样的记述,比过去的认识要具体很多。

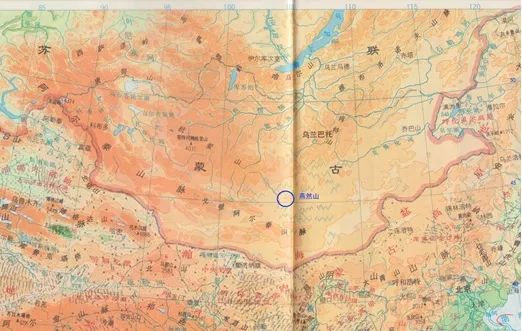

杭爱山的中文名称,虽然至今也没有改变(案《清史稿》卷七八《地理志》二十五谓“杭爱译言橐驼也,山形似之”),但它是一条很长很大的山脉,《大清一统志》描述说“其山最为高大”,《燕然山铭》到底是铭刻在这条山脉中的那一个具体的地点、哪怕是稍微具体一些的地段上呢?

若是按照《大清一统志》记载的情况来看,杭爱山脉的东端,恐怕应该截止于鄂尔浑河岸边。这是因为《大清一统志》明确记载说,杭爱山是“在鄂尔坤河之北”,或者说是鄂尔坤河的河源“出杭爱山南”(清官修《嘉庆重修一统志》卷五四四《喀尔喀·山川》之“杭爱山”条,又“鄂尔坤河”条),齐召南的《水道提纲》更鄂尔坤河的河源清楚表述为“出杭爱山尾南麓”(清齐召南《水道提纲》卷二三《西北诸水》),而所谓“鄂尔坤河”即今书作“鄂尔浑河”那一条河流,系北入色楞格河后再汇入贝加尔湖(清代书作“柏海儿湖”)。其具体情况是,鄂尔坤河的上源在杭爱山的南坡向南流出后,东曲复继之以北折,这才汇入色楞格河。山川关系如此,就意味着按照一般的习惯,清人所说杭爱山,其东端应截止于鄂尔坤河以北、以西,而齐召南所说“杭爱山尾”,则非常明确地表明,清人也正是这样看待这一问题。

《申报》六十周年纪念《中国分省新图》上的杭爱山

那么,这次发现《燕然山铭》的山又在哪里呢?——这里在鄂尔浑河以南、以东已经很远。翻检谭其骧先生主编的《中国历史地图集》,我们可以看到,《燕然山铭》所在那座小山,西距一条名为“翁金河”的河流东岸不远,而《大清一统志》记述杭爱山是在“翁金河西北五百里”(清官修《嘉庆重修一统志》卷五四四《喀尔喀·山川》之“杭爱山”条)。这种情况,也就意味着清廷官修《一统志》推定的燕然山,不仅不会是现在发现《燕然山铭》的地方,而且至少西北偏离实际地点五百里以上。

清代学者中比《大清一统志》更具体一些的说法,是讲燕然山在蒙古土谢图汗部牧地,其中比较有代表性的著述,是何秋涛在咸丰年间撰著的《朔方备乘》。虽然《大清一统志》载录的杭爱山不在土谢图汗部境内而《燕然山铭》所在的山地正处于其间,但稍一翻检其书就可以看出,何秋涛这一说法,并没有什么考证审辨的基础,只是通观“自古用武之地”的大势,随口一说而已,何氏同时讲到的其它古代山丘的位置,还存在很大问题(清何秋涛《朔方备乘》卷一一《北徼形势考》),这更显示出《朔方备乘》的说法实未经深入思考。对于这样一个疑难的地理问题来说,何秋涛的说法并不具备严谨的学术参考价值。再说《朔方备乘》的清定原本,早已毁失不传,我们现在见到的《朔方备乘》,是何氏身后,由黄彭年等据其残稿补缀编排而成(清何秋涛《朔方备乘图说》卷首李鸿章序),书中恐怕羼有很多整理者的笔墨,未必尽合何氏本意。

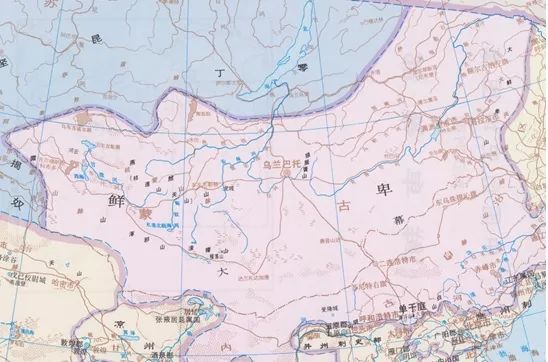

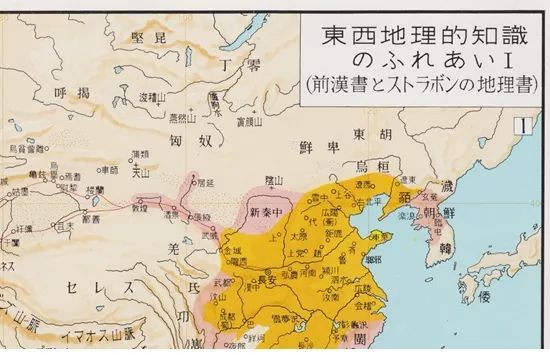

晚近以来,研治古代舆地的中国学者,基本上是继承了上述以《大清一统志》为代表的清代学者的看法,把燕然山等同于鄂尔浑河上源以西的杭爱山脉。如谭其骧主编的《中国历史地图集》、实际由陈可畏先生主持编绘的《中国史稿地图集》(名义上题作“郭沫若主编”),都是如此标记燕然山的位置。其他如日本学者松田寿男和森鹿三编制的《アジア歷史地図》,情況也大致相同。

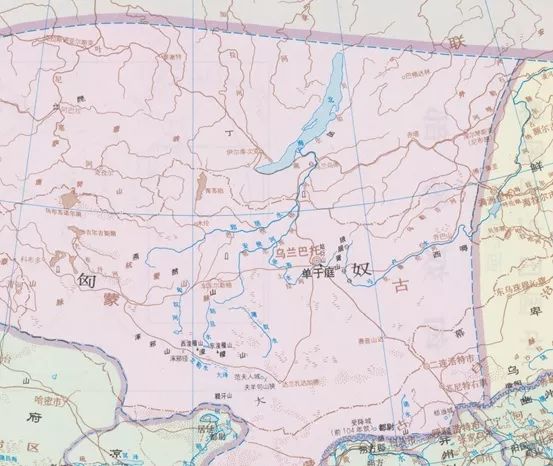

《中国历史地图集》之西汉《匈奴等部》图

《中国历史地图集》之东汉《鲜卑等部》图

《中国史稿地图集》之《西汉与匈奴战争》图

松田寿男、森鹿三合编《アジア歷史地図》

对比清代以迄现代这些学者所推定的燕然山位置,我们就可以清楚看出发现《燕然山铭》对确定燕然山位置的重要意义——它完全颠覆了旧有的观点。从下面这幅1984年出版的《中国自然地理图集》的《中国地势图》上,可以清楚看出,这是一块面积很小的孤立山地,即使从今天对山脉延伸内在连续性的眼光看,也只能勉强说成是杭爱山的余脉,而就地表上目力可见的地貌形态而言,这块山地事实上已经断离开杭爱山脉。

《中国自然地理图集》之《中国地势图》

燕然山坐落在这样一个前人从未想到过地方,似乎稍显怪异,然而分析这一位置,却可以看出,窦宪在这里刊刻《燕然山铭》,是具有充分合理性的。

在蒙古高原南北,中间有一段所谓绝水地带,史称“大漠”,对南来北往造成很大阻隔,其南、北两面分別被称作“漠南”和“漠北”。燕然山位于漠北,但却是漠北最靠近漠南的地方,其西侧由北向南流淌的翁金河,也是漠北最接近大漠的河流;同时,在漠南方面,最接近大漠的农业区域,便是河套地区。另一方面,在河套与翁金河这两地之间相互来往,又是漠南、漠北之间最为捷近的通道;由这两个地点分別去往古代蒙古草原的核心地带鄂尔浑河流域或是周秦汉唐都城所在的渭河谷地,同样最为捷近。

我们看《中国历史地图集》上标绘的唐参天可汗道以及元代的木邻站道都由燕然山附近通过,就是基于这样的便利条件,而当年貳师将军李广利在漠北与匈奴作战,因战事不利而“引兵还”时,匈奴单于之所以能夠清楚获知其行军路径而预先至“速邪乌燕然山”附近埋伏,在暗夜里乘汉军宿营之时来“遮击”汉军,就是因为这里是由漠北归还漠南的必经之地,而且还是进入大漠之前最后一处水草丰盛的地点,汉军在这里住宿一夜,以充分休息并备足通过大墓的饮水,几乎是必然要做的事情。

《中国历史地图集》上的“参天可汗道”

《中国历史地图集》上的“木邻站道”

知悉上述燕然山的区位特点,我们也就很容易理解,当年窦宪在击溃北匈奴后班师回朝的途中,为什么会在燕然山上刊石纪功,而不是其他什么地方:第一,当然是因为燕然山乃往来大漠南北的必经之地;第二,正因为这里是往来大漠南北的必经之地,才能够使其铭文广为人知,取得最大的宣传效果。

无奈历史无情,一个人的行事,一个政权的所作所为,是功是过,并不由你自己说了算,青史才会给出公正的评价——这就是看它究竟是否利国利民。真正的丰碑,总是矗立在人民的心中,闭着眼睛也都看得见,不像燕然山上的铭文,还要费劲扒力地登高找寻。关于这一点,我将另行讲说。

编 者 按:原文载于《澎湃新闻》,如引用请据原文。

文稿审核:包苏那嘎

排版编辑:曹 琪