吉林大学考古学院 内蒙古自治区文物考古研究所

蒙古国游牧文化研究国际学院 内蒙古博物院 内蒙古师范大学

关键词:蒙古国 和日门塔拉城址 匈奴 祭祀 龙城

KEYWORDS:Mongolia Khermental City Site Xiongnu Ritual Longcheng

ABSTRACT:Archaeological excavation at the Khermental city site, Mongolia was conducted by the Inner Mongolia Autonomous Regional Institute of Cultural Relics and Archaeology, International Institute for the Study of Nomadic Civilizations, Mongolia and other institutions during 2014-2018. It revealed a variety of features, ranging from the east wall, moat, east gate, red earth ramp, central earth platform and subordinate platforms to the south at the No.1 city site, to the central earth platform and subordinate platform to the south at the No. 2 city site, as well as a large number of artifacts, including pottery sherds, copper knives, copper button and iron knives. The Khermental city site, dating to the Xiongnu period, might be an important ritual locus in consideration of plentiful associations with religious practice and ceremony. It is probably the location of the Longcheng city documented in historical records.

2014~2018年,内蒙古自治区文物考古研究所、内蒙古博物院与蒙古国游牧文化研究国际学院组成中蒙联合考古队,实施“匈奴城址与聚落的调查与发掘”项目,对蒙古国后杭爱省乌贵诺尔苏木境内的匈奴时期和日门塔拉城址进行考古发掘,同时对蒙古国中北部地区的匈奴城址进行系统调查,取得了重要收获。经过五年的发掘,对和日门塔拉城址的年代、建筑布局及文化内涵有了初步认识,为全面研究匈奴社会形态、礼仪制度及政治地理结构提供了珍贵资料。现将该城址2014~2018年的发掘材料简报如下。

一、城址概况

和日门塔拉(Khermental)[1]城址,俗称“三连城”,位于蒙古国后杭爱省(Arkhangai)乌贵诺尔苏木(Ogiinuur)西北约20公里处, 地处杭爱山脉东段北麓。城址坐落于塔米尔河与鄂尔浑河交汇处的西北角,所在地西、北、东三面环绕浅山丘陵,南面开阔,面向塔米尔河谷。城址周边为典型草原景观,水草丰美, 适宜游牧。该城址是蒙古国境内保存较好,规模较大的古城群落之一(图一)。

图一 城址位置示意图

20世纪50年代,蒙古国考古学家赫·普尔莱[2]、策·道尔吉苏荣[3]等对和日门塔拉城址进行了调查,但对其年代和性质未做出判断。1970年夏季,苏蒙历史文化考察队中世纪遗存研究小分队在后杭爱省南、北塔米尔河谷进行考古调查,考察了该城址;在其中一座古城的中央土台上发现过一些宋元时期的瓷器碎片,调查队从而认为“这三座城不是居民点,而是祭祀综合体,此处很可能有蒙古汗的陵墓”[4]。2001年蒙古国学者扎·巴特赛罕等人对遗址进行小范围的试掘,但未发现任何有价值的遗迹和遗物;他们根据遗址的形制和地表采集到的陶片风格,认为该遗址是匈奴时期的城址[5]。2005年,蒙古国与美国联合考古队对中城中心台基进行试掘,也未取得实质性年代证据,但发掘者推测该城址的年代为匈奴时期[6]。同年,内蒙古自治区文物考古研究所与蒙古国国家博物馆、蒙古国游牧文化研究国际学院组成中蒙联合考古队对该城址进行调查[7]。

由于缺少科学的考古发掘资料,学界对和日门塔拉城址的年代和性质等一直存在着争议[8]。为解决该城址的年代和性质等学术问题,进一步了解其布局、功能和文化内涵,2014~2018年,中蒙联合考古队对该遗址进行了首次系统的考古调查和大面积的科学发掘。

二、考古调查与测绘

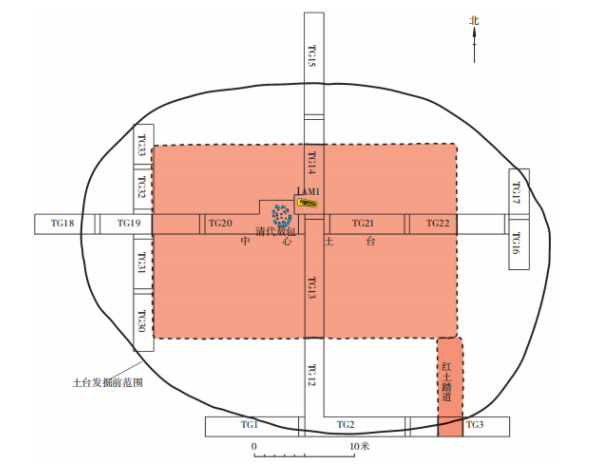

和日门塔拉城址包括东西相邻、结构相同的三座城址,故俗称“三连城”(图二;图三)。为了便于开展工作,2014年8 月,联合考古队对城址进行了详细调查和测绘[9]。根据蒙方工作惯例,将城址由西向东按照罗马数字编号为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号城址。每座城址均由城墙、环壕、角台、门址及城内土台遗迹等组成。城址四墙居中各辟一门, 墙体上不设马面。城内土台分布呈现相同规律,即居中有1座较大型土台,中心土台南侧分布1座、西南侧分布3座规模较小的土台。以中心土台为起点,将城内的土台遗迹以大写英文字母,顺时针编号为A、B、C、 D、E等。

图二 和日门塔拉城址地形及平面图

图三 和日门塔拉城址全景(东南→西北)

Ⅰ号城址 平面略呈方形,北墙长457、东墙长414、南墙长466、西墙长380、周长1717米。东墙保存最好,墙体底宽15.8、顶宽2.3、残高1.2~2.4米,墙外有城壕,壕宽5.3、残深0.3~0.5米。东门门址宽6~8米。中心土台ⅠA为椭圆形土丘,长轴45、短轴32、残高3.2米。ⅠB为椭圆形土丘,长轴20.6、短轴17.8、残高0.8米;ⅠC 为近圆形土丘,直径25、残高1.6米;ⅠD 为椭圆形土丘,长轴31.2、短轴21.4、残高1.5米;ⅠE为椭圆形土丘,长轴40.7、短轴23.3、残高1.5米。

Ⅱ号城址 平面略呈方形,保存较好, 正南北方向。北墙长430、东墙长406、南墙长441.4、西墙长408、周长1685.6米。东墙保存最好,底宽15.9、顶宽2.5、残高1.5米。墙外有城壕,壕宽5.1、残深约0.5米。中心土台ⅡA呈覆斗状,底部呈正方形,边长50~52米,顶部较平,也呈方形,边长约30 米,残高2.75米。顶部中心点地理坐标为东经102°21′57.57″、北纬47°48′06.65″,海拔1365米。土台东、西两侧居中的位置有隆起的遗迹,疑似踏道。南缘偏东部也有略隆起于地面的南北向带状遗迹,东西宽5.8、南 北长45米,与ⅡB相连接。ⅡB为圆形土丘, 直径21.4、残高0.9米;ⅡC为近圆形土丘, 直径27、残高1.8米;ⅡD为椭圆形土丘,长轴37.3、短轴28、残高1.8米;ⅡE为椭圆形土丘,与ⅡD相连,长轴35.2、短轴23、残高1.7米;ⅡF位于东门内侧略偏南,为圆形土丘,直径22.4、残高1米。Ⅱ号城址与Ⅰ号城址相距160米。

Ⅲ号城址位于最东部,平面大致呈方形,规模小于Ⅰ、Ⅱ号城址。北墙长323.5、东墙长262、南墙长296、西墙长252、周长1133.5米。该城址城墙整体保存较差,东墙相对稍高,底宽10、顶宽2、残高0.6米,城外有壕,壕宽3.3米,与地表几乎相平,可根据植被痕迹判断出来。中心土台ⅢA保存较好,呈圜丘状,底部直径39.6、残高约2.7 米。南缘偏东有略高于地面的南北向分布的带状遗迹,宽4.3、长35.5米,与ⅢB相连接。ⅢB为椭圆形土丘,长轴13.5、短轴11.4、残高0.5米;ⅢC为圆形土丘,直径24.5、残高0.8米;ⅢD为椭圆形土丘,长轴27.6、短轴21.7、残高1.5米,土丘北侧有底边凸出的遗迹,似踏道。ⅢE也为椭圆形土丘,长轴40.2、短轴24.7、残高1.5米。Ⅲ号城址与Ⅱ 号城址相距310米。

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号城址所在地形相对平坦, Ⅲ号城址东北角台(海拔1374米)和Ⅱ号城址西南角台(海拔1355米)形成最大高差约19米。三座城址从Ⅰ号城址西门到Ⅲ号城址东门相距1670米,方向271度,所有东、西门址和中心土台均位于一条东西向的直线上(见图二)。另外,调查过程中,在城内地表未采集到任何古代文化遗物。

三、发掘收获

2014~2018年的五年内,中蒙联合考古队重点对Ⅰ号城址中心土台ⅠA、中心土台的南侧小型土台ⅠB、连接ⅠA和ⅠB的踏道、东墙和城壕、东门址,以及Ⅱ号城址中心土台ⅡA、中心土台的南侧土台ⅡB等多处遗迹进行了发掘,发掘总面积约4500平方米。

该地区位于塔米尔河北岸二级阶地, 背山面水,处在山前洪冲积地带,土壤发育较薄,草皮层之下,大多分布粗砂和砾石石块,因此不利于开展使用洛阳铲的传统勘探工作。发掘方法主要采用探沟法,便于对遗址文化层和自然地层进行平剖面了解和控制。

(一)Ⅰ号城址

Ⅰ号城址的考古工作时间主要集中在2014~2016、2018四个年度,累计发掘时间为80天。

1.中心土台ⅠA ⅠA发掘前为椭圆形土丘,长轴45、短轴32、残高3.2米。为了排除该土台遗迹是带斜坡墓道的墓葬封土的可能性,在土台前方布东西向探沟5排,探沟规格为1.5米×10米(编号为TG1~11)。经发掘,发现探沟内均无文化层,表土层草皮之下即为由粗砂和砾石构成的自然地层,基本排除了墓葬的可能性。

经中蒙联合考古队双方协商,决定以土台顶部正中作为基点,对土台进行“十字”探沟解剖。经发掘,发现土台为平地堆土起建,取用红土堆筑而成,堆积层次薄厚不均,地层略呈波浪状分布(图四)。台体被旱獭洞穴破坏严重。较少发现文化遗物。

图四 TG21北壁剖面(东南→西北)

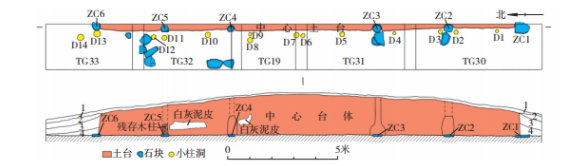

2015年,在解剖探沟的TG12、TG14、TG19和TG22内发现了ⅠA土台建筑的四面边缘。通过探沟剖面进行复原,发现土台建筑规整,呈正南北方向。土台基底平面为长方形,东西长30.6、南北宽19.3米(图五)。台体边缘向上略有收分,现存顶部最高处距起建地面3米。

2018年,对土台西侧边缘布探沟进行揭露。共计在土台底部发现6处大型柱础石、14个外围小柱洞及台体侧壁上的两处白灰泥皮(图六)。

ⅠA西侧探沟东壁剖面显示,土台坍塌堆积可分为四层。

图五 中心土台ⅠA平面图

图六 中心土台ⅠA西侧TG19、30~33平、剖面图

1.黄褐色土 2. 浅红色土 3. 红色土 4. 杂色土 D1~14. 小柱洞 ZC1~6. 柱础石

第1层:黄褐色土,表土草皮层,厚8~10厘米。

第2层:浅红色土,质地较松软,内含较多小石粒,厚0~25厘米。推测系土台水土流失沉积而成。

第3层:红色土,土质较致密,红土较纯,厚26~36厘米。为土台较早倒塌堆积层。

第4层:杂色土,主要为灰土夹杂红土块或淤泥块,偶见炭屑,质地较松软,厚4~55厘米。为最早期倒塌堆积形成。该层下为黄褐色生土,即土台建筑前的原地表草皮层。

柱础石 均为自然扁平石块,位于土台底部的平地之上。由南至北一线排列,编号为ZC1~6。以ZC1为例,平面略呈长方形, 长66、宽51、厚10厘米。ZC3和ZC4间距较大,为6.6米,其余相邻础石的间距为3.3米左右。其中ZC5之上还残留一段木柱。木柱腐朽较严重,横截面略呈圆形,直径23、残高25厘米(图七)。

图七 柱础石ZC5上的木柱残块(西→东)

小柱洞 分布于大础石连线的外围,错落有致,由南至北编号为D1~14。柱洞平面均为圆形,直壁,直径15~25、深20~55厘米。每个柱洞内发现若干小石块,推测应为卡柱石。其中D9、D12柱洞内还残留有木柱残块(图八)。个别柱洞的洞口处有拔柱子时扭动留下的按压痕迹。推测小柱洞可能是堆筑土台时安放挡板柱所用(图九)。

图八 小柱洞D9内的木柱残块

图九 小柱洞安放挡板柱模拟复原情况

白灰泥皮 ⅠA土台西侧外壁仅保存有两小块白灰泥皮。面积稍大的一块分布于ZC 5 残存木柱的南侧。泥皮范围略呈长方形,长1.7、宽0.4米。白灰泥皮被刷在一层黄泥墙皮之上,黄泥墙皮厚约1厘米,白灰泥皮仅厚0.1厘米。倒塌堆积中发现大量脱落的墙皮,推测为土台外侧的普遍装饰(图一○)。

图一○ 中心土台ⅠA西壁表面的白灰泥皮局部(西→东)

图一一 中心土台ⅠA出土遗物

1. 青铜刀(ⅠA-TG12∶1) 2. 铁刀(ⅠA-TG13∶1)

ⅠA出土文化遗物极少,在土台周边倒塌堆积底部仅发现青铜刀和铁刀各1件及少量陶片。

青铜刀 1件(ⅠA-TG12∶1)。弓背,刃端有多处残卷。长15.68、宽1.76、刀背厚0.3厘米(图一一,1)。

铁刀 1件(ⅠA-TG13∶1)。锈蚀严重,刀柄已残。长9.34、最宽2.01、刀背厚0.3厘米(图一一,2)。

陶片 3块。均为夹砂灰黑陶。器表饰竖条状暗印纹。胎厚约0.8厘米(图一二)。

发掘过程中,在ⅠA土台顶部略偏北处发现一座打破该土台的柔然时期墓葬,墓葬编号为ⅠAM1。墓葬和前述几件文化遗物的发现,对了解土台堆积的始建和废弃年代具有重要的参考价值。

2.中心土台南侧的小土台ⅠB ⅠB位于ⅠA南部略偏东40米处。对ⅠB土台布三条东西向探沟(编号为TG23~25)进行发掘。发现该土台也为平地起建,由红土堆积而成, 层次杂乱,内部被旱獭洞穴扰乱严重(图一三)。其西侧边缘呈漫坡状,东壁保留了相对规整的边缘。土台东西宽19.5、中心现存顶部最高处距起建地面1米。在TG25内,土台东缘堆积的底部发现一段木头残块,已采集为测年样本。

图一二 中心土台ⅠA出土的暗印纹陶片

(D1~3),应为夹壁柱所留。小柱洞平面呈圆形,直壁,直径16~20、深22~50厘米(图一四)。

3. 红土踏道 ⅠA土台南部偏东边缘与ⅠB土台由一条红土带连接。经发掘,这条红土带宽2.8、残高0.15~0.2米,推测可能为一条踏道。踏道两侧边缘也发现有小柱洞

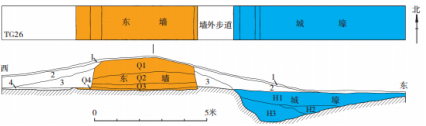

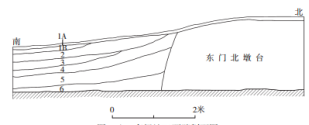

4.东墙与城壕 Ⅰ号城址东城墙保存最高,城壕痕迹也最为明显。于东门址略偏南段布1.5米×18米的东西向探沟(TG26)进行解剖发掘(图一五)。

墙体两侧的倒塌堆积共分四层。

第1层:表土草皮层,厚8~10厘米。

第2层:黄白色土,质地较松软,为墙体水土流失和坍塌形成的堆积,厚0~59厘米。

第3层:灰黑色土,质地较松软而细腻,分布于墙体两侧与地面的夹角处,厚0~86厘米。

第4层:黄褐色土,较坚硬,与墙基槽垫土,厚8~10厘米。该层北下为黄白色生土。

图一三 ⅠB土台TG24南壁剖面(北→南)

图一四 ⅠA土台与ⅠB土台之间的红土踏道局部平面图D1~3. 小柱洞

图一五 TG26内东墙与城壕平、剖面图

1.表土草皮 2. 黄白色土 3. 灰黑色土 4. 黄褐色土 Q1. 浅黄色土夹杂黑土 Q2. 灰黄色土 Q3. 棕褐色土 Q4. 黄褐色土 H1. 黑褐色土 H2. 黄褐色粗砂土 H3. 灰白色粗砂

墙体在建筑之前,先在地面开挖8~12 厘米深的基槽,在基槽内填土后进行堆建。墙体横截面略呈梯形,向上收分较大,基底宽4.8、顶宽约2.3、现存高1.4米。墙体堆积(以Q表示)可分四层。

Q1:浅黄色土夹杂黑土,质地较硬,含较多砾石,厚34~79厘米。

Q2:灰黄色土,质地较坚硬,含小石粒,厚23~55厘米。

Q3:棕褐色土,质地较坚硬,厚16~29 厘米。

Q4:黄褐色土,质地较坚硬,为墙基槽垫土的颜色和质地相同,厚0~8厘米。该层下为黄白色生土。

墙体的上部两层堆积中含有较多的砾石或小石粒,下部两层则土质较细。可能是挖壕堆墙时,上面较细的土堆在墙体下层,下面的砾石堆在墙体上层所致。

城壕浅而宽,开口略呈弧形,最宽9、最深1.33 米,与墙基相距1.6米。城T7 壕的内部堆积(以H表示) 为自然淤积的粗砂层和细砂层,未发现任何文化遗物,可分三层。

H1:黑褐色土,质地较松软,为流水沉积形成,厚13~68厘米。

H2:黄褐色粗砂土,厚0~35厘米。

H3:灰白色粗砂,含大量砂粒和砾石,厚0~83厘米。

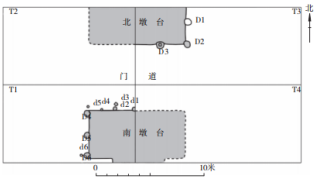

5.东门址 发掘前即可看出城门墩台较高大,门道较清晰。以门道中心为基点, 建立“十字”轴线,共布4个探方(编号为T1~4),西侧的两个探方规格为12米×7 米,东侧的两个探方为15米×7米,中间留0.5米宽的十字形隔梁(图一六)。

图一六 Ⅰ号城址东门遗址(东→西)

图一七 东门遗址平面图D1~6. 大柱洞 d1~5. 小柱洞

图一八 东门址T3西壁剖面图

1A. 表土草皮 1B. 灰白色土 2. 黑褐色土 3. 黄褐色土 4. 灰黄色土

5. 黄白色土 6. 灰色土

经发掘,发现东门址为单门道结构,门道宽5.8米(图一七)。底部有坚硬的踩踏面,厚1~2厘米。以T3西壁剖面为例,门道北内的堆积可分6层(图一八)。

第1A层:表土草皮,厚8~10厘米。

第1B层:灰白色土,夹杂小石粒,厚0~8厘米。

第2层:黑褐色土,质地较松软,厚0~28厘米。

第3层:黄褐色土,质地较松软,厚0~20厘米。

第4层:灰黄色土,质地较坚硬,厚14~25 厘米。

第5层:黄白色土,质地坚硬,厚28~50厘米。

第6层:灰色土, 质地较干燥而疏松,厚10~35厘米。该层下为

踩踏面,踩踏面之下为姜黄色生土。

东城门墩台保存较好,南北对称分布,向上略有收分。南侧墩台平面呈长方形,东西长

8.65、南北宽4.32、最高1.53米。北侧墩台未全部揭露。墩台周围发现有大、小两种规格的柱洞(图一九)。

图一九 东城门南墩台与柱洞(西北→东南)

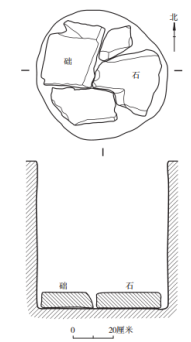

大柱洞(D1~6) 均为夹壁柱,柱坑平面呈圆形,直壁,平底, 口径48~65、深45~83 厘米。底部大多保留有用扁平石块拼砌成的柱础石(图二○),个别大柱洞内残存有较粗大的木柱(图二一)。

图二〇 东门址大柱洞D1平、剖面图

图二一 东门址大柱洞D6及内部残存木柱(西→东)

小柱洞仅见于南墩台内侧的周边,共计6 个(d1~6),平面皆呈圆形,直壁,口径21~32、深26~56厘米。推测小柱洞为堆筑墩台时使用的挡板柱所留。

(二)Ⅱ号城址

2016~2018年,重点对Ⅱ号城址的中心土台ⅡA及其南侧的小型土台ⅡB进行了发掘。

1.中心土台ⅡA 发掘前ⅡA土台呈覆斗形,形制规则,顶面平整,东、西两侧中部有斜坡踏道迹象。土台底边东西长43、南北宽40米,顶边东西长28、南北宽27米,土台现存高2.52米。

2016年,首次对ⅡA土台进行考古发掘,为了解土台与斜坡踏道的建筑结构和布局,本次发掘采取探沟解剖法。以顶面中心位置为基点,沿土台纵轴线于南侧边缘布16米×2米的南北向探沟一条,编号为TG27。西侧略偏南布18.5米×2米的东西向探沟一条, 编号为TG28。踏道与土台边缘布6米×2米的南北向探沟一条,编号为TG29(图二二)。通过此次解剖,确定了土台建筑边缘的分布范围, 并在探沟内揭露的台体周围发现大、小两类柱洞,推测这些柱洞应是围绕台体分布的。2017~2018年,为了解该土台的结构布局、功能性质等问题,在上一年工作的基础上, 采取全面布方,即在台体边缘的四周布环形探沟,台体顶部留1米宽的十字形隔梁,采取全面揭露的方法进行发掘(图二三)。

通过三次发掘,可知ⅡA建筑台基由台体、西侧斜坡踏道、东踏台、东侧南北向斜坡踏道四个主要部分组成。另外,在建筑台基上、下两层的土台边缘各发现一周大型柱洞和若干小型柱洞(图二四)。

图二二 2016年中心土台ⅡA发掘区(上为北)

图二三 2018年中心土台ⅡA发掘区(上为北)

图二四 中心土台ⅡA平、剖面图D1~64. 柱洞

台体 呈两层塔式结构,正南北向,顶部平整。根据现存建筑顶部发现的踩踏面与原生土的距离判断,该建筑夯土台体主体高度应为2.1米。解剖台体的探沟剖面显示,土台堆积可分上下两大层。下层台体利用灰白色土夯筑,间或夹杂红土,底边平面呈正方形,边长35.8、高1.4米;上层台体用红土夯筑,平面呈正方形,边长27.2、高0.7米。上下两大层内又可各分出不平行的若干小层(夯层),堆积层次薄厚不均,略呈弧形分布,或层次交叠,与传统的版筑法有所别。

西侧斜坡踏道与台体西端正中相连接,踏道长14.4、宽4.2、高0.1~1.7米, 周围有规律地分布着小柱洞,推测为挡板柱所留。踏道顶部现为草皮,通过平、剖面的观察,未见踩踏面痕迹。踏道也为红土夯筑,斜坡状,堆积分为4层,以TG3 北壁剖面为例:第1 层为表土,草皮层, 厚5~8厘米;第2层为粉红色土,质地较坚硬,厚35~42 厘米;第3层为红色土,夹白色小土粒,质地较坚硬,厚32~44厘米;第4层为红褐色土,质地较硬,厚76~80厘米。土台和踏道土层之间有不整合面,形成一道宽约1厘米的缝隙。

东踏台 基本与西侧斜坡踏道相对称分布,平面呈长方形,东西长4.8、南北宽4.5 米,顶部受水土流失侵蚀,由西向东倾斜, 高0.5~1.2米。踏台东北角和东南角各有一个大型柱洞,规格与土台底部边缘的大柱洞相似。踏台北部还有后期加筑现象,加筑的土台呈长方形,长4.8、宽3.2、高1.2米。

东侧南北向斜坡踏道 紧贴土台东侧边缘而建,宽2.6~2.9、长64米,向南延伸与ⅡA土台左前方的ⅡB土台相连接。沿踏道两侧也有规律地分布着小柱洞。

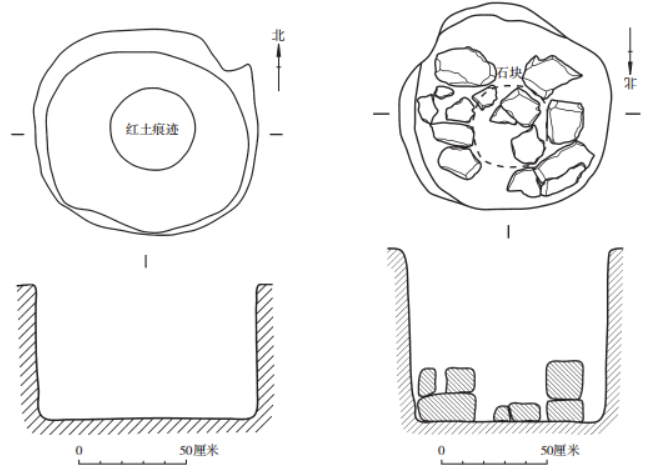

柱洞 在ⅡA建筑台基上、下两层台体周围各发现一周大型柱洞,均为夹壁柱,推测当时应有承重柱。其中,下层台体四面边缘有36个大型柱洞,上层台体边缘一周有28个大型柱洞,共计64个柱洞。下层台体周围柱洞平面多呈圆形,直径75~105、深80~100厘米,底部大多用扁平石块作为柱础石;木柱大多不存,仅个别保留有木头残块。上层台体周围柱洞平面多呈圆形,直径48~75、深23~68厘米,底部铺扁平石板作柱础石,其周围砌筑许多石块。上下两周柱洞横、纵间距相近,约为3.6米。下面介绍四个典型柱洞。

ⅡA-D15 打破生土,洞口平面近圆形,直径95~103、深62厘米。内填红色花土,柱洞底部未见柱础石;底部居中位置有红土痕迹,呈圆形,直径38厘米,疑为木柱痕迹(图二五;图二六)。

图二五 中心土台ⅡA柱洞D15平、剖面图 图二七 中心土台ⅡA柱洞D36平、剖面图

图二六 中心土台ⅡA柱洞D15(上为北) 图二八 中心土台ⅡA柱洞D36(上为南)

ⅡA-D36 打破生土,洞口平面近圆形,直壁,平底,直径94~98、深82厘米。柱洞底部周围保留有一圈规整堆垒的石块, 中间形成柱槽,底部居中有柱础石,柱槽的空间应显示了原柱子的大小规格,直径约40 厘米(图二七;图二八)。

ⅡA-D49 位于上层台体北边中部。洞口平面呈圆形,壁较平整且向下略收,口径75~80、底径73、深33厘米。洞内中心部位填土较松软,周边经夯实而较坚硬。柱洞底部铺扁平石块作为柱础石,周边砌筑一周小石块(图二九;图三○)。

图二九 中心土台ⅡA柱洞D49平、剖面图 图三一 中心土台ⅡA柱洞D51平、剖面图

图三〇 中心土台ⅡA柱洞D49(上为北) 图三二 中心土台ⅡA柱洞D51(上为北)

Ⅱ A- D51 位于上层台体北边偏东部。洞口平面近圆形,壁较直,直径81.7~83.3、深23厘米。洞内中心部位填土较松软,周边经夯实而较坚硬。柱洞底部铺扁平石块作为柱础石,周边砌筑一周小石块(图三一;图三二)。

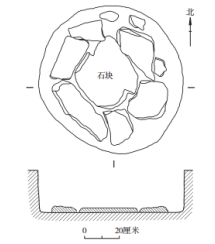

在台基南侧偏西段的探沟底部,发现大量散布的石块,石块叠压在下层台基的早期倒塌堆积之上。推测可能是在该台基废弃后,大柱子被拔出时,从柱洞内抛出的“卡柱石”(图三三)。

下层台体周围的大柱洞外围还有呈规律分布的小柱洞,推测为“挡板柱”所留(图三四)。小柱洞直径15~30、深30~60厘米。小柱洞底部均发现数枚或数十枚小石块,应为加固立柱的“卡柱石”。个别小柱洞内保留有炭化的木柱残块。上层台体周围未见小型柱洞。

图三三 中心土台ⅡA南侧偏西段探沟底部的石块(上为北)

图三四 中心土台ⅡA南侧小柱洞的分布情况(东→西)

台体顶面未见柱洞,但推测当时也有扁平石块作为柱础石。根据地层关系看,系先经规划,在平地上挖好大柱洞,栽埋大柱(承重柱)之后,再在外围的小柱洞内立小柱(挡板柱),大柱与小柱之间放置木板或原木作为挡板,内部堆垒红土。因此,大柱是被夹筑在土台之内的,可称之为“夹壁柱”。

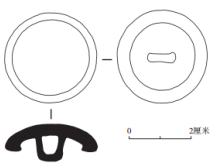

ⅡA建筑台基出土文化遗物甚少,仅发现1枚铜扣和少量陶片。铜扣发现于TG27倒塌堆积的底部,圆形,正面外凸,背面内凹,背面中心有半环状钮。素面。直径3、边缘厚0.4、扣面厚0.3厘米,重14.5克(图三五)。陶片共5片,均出自上层台体表土层下,踩踏面之上,泥质灰褐陶,饰篮纹,胎厚约0.5厘米,器形不明(图三六)。

图三五 中心土台ⅡA出土铜扣(ⅡA-TG27∶1)

图三六 中心土台ⅡA顶部出土陶片

图三七 中心土台ⅡA顶部出土的羊头和羊蹄

清理表土后,在ⅡA上层台体顶部偏东南部发现一个羊头和四只羊蹄,羊头叠放于羊蹄之上,头朝正北,从摆放的姿态可以看出具有明显的祭祀现象(图三七)。该羊头和羊蹄放置于夯土台基地面之上,可能与该建筑台基的祭祀活动有关,但也不排除其为后期放置的可能性。此外,在台基顶部还发现一座晚期墓葬,地表为封石堆,封石堆下为正方形墓坑,较浅,除头骨外的人骨保存较好,盘坐状,应为清代僧人墓。台基面上共发现五件小型瓷器,可能与这座僧人墓有关。

2.中心土台ⅡA南侧的小土台ⅡB ⅡB 北侧底边与ⅡA南侧底边相距46米,二者通过红土踏道连接。经发掘,发现该土台也是用红土堆筑,正南北方向,平面略呈正方形,东西长13.6、南北宽12.8米。现存台体的顶部中心略高,四面渐低,略呈漫坡状。顶部中心最高处距现地表0.79、四面边缘处高0.2~0.55米(图三八)。围绕台体一周发现有错落分布的小柱洞共计29个,柱洞平面均为圆形,直壁,直径14~25、深15~40米。柱洞内发现若干小石块,推测应为卡柱石。这些柱洞应为堆筑土台时的挡板柱所留。台体顶面和周围倒塌堆积中未见文化遗物。

图三八 小土台ⅡB(上为北)

四、结语

经过五年的发掘,我们基本厘清了和日门塔拉城址的布局、结构及营造方法,并对其年代与功能性质等方面有了初步的认识。

(一)城址的年代

关于和日门塔拉城址的年代,以往学界有匈奴时期、突厥时期及蒙元时期等几种推测。此次经过发掘,于ⅠA土台顶部发现一座打破该土台的晚期墓葬(ⅠAM1)。该墓葬出土的陶器和青铜弓形项饰与内蒙古中南部化德陈武沟、伊和淖尔墓群及大同南郊墓群墓葬发现的同类器相似,年代相当于北魏时期,极有可能与柔然或丁零-高车等族群有关[10]。因此,和日门塔拉城址的年代下限无论如何不会晚至以往有人认为的突厥或蒙元时期。

Ⅰ号城址中心土台底部出土铜刀和铁刀各一件,Ⅱ号城址中心建筑基址倒塌堆积底部出土一枚铜扣,均属原位埋葬。铜刀和铁刀具有早期铁器时代至匈奴时期的风格特征,铜扣为漠北匈奴墓葬中常见类型。另外,2015年之后陆续在遗址内发现了少量陶片,这些陶片的陶质、陶色和纹饰也与漠北匈奴墓葬出土陶器风格相同。

和日门塔拉城址在形制方面与其他匈奴城址存在较多共性。近正方形的平面布局、低矮的墙体、不设马面、城内连接两座土台之间设有踏道等特征,与蒙古国东部克鲁伦河上游右岸地区的一些匈奴城址较为相像,具有共同的时代特征[11]。

2014年在ⅠB-TG25内发现的木头标本,经北京大学第四纪测年实验室进行加速器质谱仪(AMS)碳十四测年,年代范围在公元前2~1世纪[12]。

通过以上地层关系、出土遗物风格、城址建筑特征的对比,并参考测年数据等, 可以推断和日门塔拉城址的年代应为匈奴时期。

(二)建筑形制与营造方法

和日门塔拉城址的布局独特,与中原、西域同时期城址的布局均不相同,显示出自身强烈的文化特质。其城内的土台建筑均系专门从别处取用红土来堆建。通过调查,我们发现东城(Ⅲ号城址)东北2公里处的冲沟内有较厚的红土地层分布,该地点极有可能是一处取土点。土台的建筑方法,也与中国中原地区的夯筑法略有不同,仅仅是将土堆积在一定范围内,略作平整、夯砸而成。Ⅱ号城址中心土台建筑较为考究,堆积层次较平整,其余土台建筑略显粗糙。此外,红色是否代表了某种宗教含义或精神信仰,我们尚不得而知。

Ⅰ号城址和Ⅱ号城址中心建筑台基外围和顶部发现大小不一、错落有致的柱洞。其中大型柱洞嵌于台体边缘,可能为夹壁柱。小型柱洞分布在大型柱洞外侧,应为堆筑土台时的挡板柱所留。

ⅠA建筑表面局部发现白灰面,不排除该建筑原表面整体涂抹白灰来加以装饰的可能。所有的建筑基址均未发现砖瓦类建筑构件,其顶部结构很难判断,推测其顶部可能覆盖茅草或毡罽类,形成穹庐式或毡帐式建筑。

(三)性质与功能

通过对Ⅰ号城址东墙的解剖,可见城墙低矮(复原高度不超过2米),城壕浅敞, 应不具备军事防御功能。城内无生活、生产活动形成的文化层和相关遗迹现象,也非生活型城邑或手工业聚落。由此推测该城址可能具有临时性、季节性使用的特点。但其规划严谨,布局规整,建筑考究,显示出该城址的地位和等级非同一般。众多迹象表明, 和日门塔拉城址具有浓厚的宗教礼仪氛围, 或为重要的祭祀场所。

《史记·匈奴列传》记载:“岁正月, 诸长小会单于庭,祠。五月,大会茏城,祭其先、天地、鬼神。秋,马肥,大会蹛林, 课校人畜计”[13]。到了东汉时期,南匈奴仍保持这个习俗,《后汉书·南匈奴传》记载:“匈奴俗,岁有三龙祠,常以正月、五月、九月戊日祭天神。南单于既内附,兼祠汉帝,因会诸部,议国事,走马及骆驼为乐”[14]。和日门塔拉城址所在的鄂尔浑河- 塔米尔河流域自古以来是北方草原游牧民族活动的腹心地带,也是匈奴政权的核心区域。长期以来,学界认为匈奴单于庭和龙城应在这一地区。由于缺少有效的考古工作, 其准确位置一直成为争论的焦点。和日门塔拉城址周围分布着大量的匈奴遗址和墓地, 而该城址是这一地区规模最大的一处。根据本阶段考古发现,结合文献记载和历史地理研究成果,初步推测和日门塔拉城址或为匈奴时期一座重要的集礼仪、祭祀、会盟功能的礼制性场所,极有可能就是史籍中记载的“龙城”所在地。至于三座城址相连,或分别代表了祖先、天地和鬼神的祠社。也可能与匈奴左右翼制度有关,即三座城址分别为单于和左右部贤王之祭祀场地。

和日门塔拉城址的发掘,对匈奴政治地理结构、社会形态及宗教礼仪制度的研究具有重要的学术意义。目前,由于发掘和调查工作有限,对于该遗址的始建年代与沿革, 匈奴建城的动因,如何用城以及这些城址对后世的影响等,都有待于通过进一步的发掘和研究来加以澄清。

附记:本项目为中蒙联合“蒙古国境内古代游牧文化遗存考古调查与发掘研究” 项目下设的子项目。2014~2016、2018年中方领队为陈永志,执行领队为萨仁毕力格, 参与发掘人员有程鹏飞、丹达尔、赵建; 2017年中方领队为曹建恩,执行领队为宋国栋,参与发掘人员有萨仁毕力格、程鹏飞、曹鹏、财喜、赵建。蒙方领队为阿·敖其尔(A.Ochir),执行领队为巴·昂哈巴雅尔(B.Ankhbyer),参与发掘人员有赫·策仁彬巴(H.Tserenbyamba)、格·满达哈巴雅尔(G.Mandakhbayar)、贾·参巴嘎拉巴(J.Tsambagarav)等。本文所用线图由程鹏飞、萨仁毕力格、丹达尔绘制,照片由程鹏飞、萨仁毕力格、巴·昂哈巴雅尔拍摄。

执笔者 萨仁毕力格 程鹏飞 宋国栋 曹建恩 陈永志 阿·敖其尔 巴·昂哈巴雅尔 格·满达哈巴雅尔

注释

[1]该遗址的名称以前尚未统一,以“和日木图塔拉三座城址(Kheremt Talyn Gurvan Kherem)”、“乌兰陶勒盖(Ulaan Tolgoi)古城”、“塔林古尔班和日木(Talyn Gurvan Kherem)”等不同的名称出现在国外相关论著当中。本文沿用中蒙考古队最初商定的关于该城址的名称,即“和日门塔拉(Khermental)”城址。

[2]Х.Пэрлээ, Монгол ард улсын эрт, дундад үеийн хот суурины товчоон, УБ., 1961 он, 40-41.

[3]1956-1957 онуудад Архангай аймагт археологийн шинжилгээ хийсэн нь. Ц.Доржсүрэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхтгэл. УБ., 2003 он, 123-124.

[4]参见[苏联]埃·弗·沙甫库诺夫著,陈弘法译:

《苏蒙考察队研究蒙古境内中世纪遗存小分队关于蒙古古城的考古调查》,见《蒙古高原考古研究》第320~330页,内蒙古人民出版社, 2016年。

[5]З.Батсайхан, Ё.Баатарбилэг. Шинээр олдсон гурван хэрмийн тухай Антропологи, Археологи, угсаатаны зүй. УБ., 2003 он, 36.

[ 6 ] David E., Purcell and Kimberly C., Spurr Flagstaff,

Arizona (USA):Archaeological Investigations of Xiongnu Sites in the Tamir River Valley,The Silk Road, Volume 4, Number 1, pp20-31.

[7]塔拉、恩和图布信:《蒙古国古代游牧民族文化遗存考古调查报告(2005~2006)》,文物出版社,2008年。

[8]发掘前,蒙古国大多数学者认为该城址为匈奴时期城址,有少数学者认为是突厥时期墓园。

[9]本次测绘使用的仪器为“南方GPS-S86RTK” 测量系统。

[10]内蒙古自治区文物考古研究所、蒙古国游牧文化研究国际学院:《2014年蒙古国后杭爱省乌贵诺尔苏木和日门塔拉城址ⅠA-M1发掘简报》,《草原文物》2015年第2期。

[11]Г.Эрэгзэн, Гуа Довын дурсгалын бүтэц, үүрэг зориулалтын талаарх шинэ таамаглал, Археологийн Судлал Tomus XXXVI, Улаанбаатар 2017, 191.

[12]内蒙古自治区文物考古研究所、蒙古国游牧文

化研究国际学院:《2014年蒙古国后杭爱省乌贵诺尔苏木和日门塔拉城址ⅠA-M1发掘简报》附录一第40页,《草原文物》2015年第2期。

[13]《史记·匈奴列传》第2892页,中华书局,1959 年。

[14]《后汉书·南匈奴传》第294 4页,中华书局, 1965年。

编 者 按:原文载于《考古》2020年第5 期,如引用请据原文。

文稿审核:包苏那嘎

排版编辑:曹 琪