白狄与匈奴文化比较研究

何艳杰

摘要:白狄是先秦狄族的重要分支,出现于文献的时间从春秋中晚期到战国中晚期,主要分布地域在今三北一带。匈奴是先秦时期出现的北方部族,始现于战国晚期,初始分布地域也在三北及内蒙地区。先秦时期二者在时间上前后相继,分布空间上大致相同。白狄和匈奴文化中都存在着相似的北方草原文化因素,比如铜器特别是牌饰上装饰格里芬、虎、鹰等动物形象;铜鍑;马衔等。二者在葬俗方面如墓葬形制、葬式、墓葬布局、殉牲等方面也存在着相当大的共性,比如都是土坑竖穴墓与石椁墓相结合,头向都以北向为主,以仰身直肢葬为主,大墓周边围绕小墓的布局,盛行以马牛羊的头蹄为殉牲等特征。在人种方面,白狄一般是蒙古人种的北亚人种和东亚人种共存,个别偏重于东亚人种;匈奴主要是蒙古人种(含北亚类型和东亚类型,以北亚为主),也有少量欧罗巴人种。两者都存在对天的崇拜信仰。后世北魏时期的赤狄之语言与匈奴相类。考虑到时间相衔接,主要分布地域相同,共同的北方草原文化因素,相似的葬俗;都属于蒙古人种,相似的宗教信仰,相类的语言等诸种因素,白狄为代表的戎狄部族与匈奴应存在同源关系。部分白狄等戎狄之族在战国中晚期融入匈奴,成为早期匈奴的组成部分。

关键词:白狄 匈奴 文化比较

白狄与匈奴都是先秦著名的北方部族。白狄出现时间较早,从春秋中期到战国中晚期,散布于陕西、山西、河北等地。匈奴出现时代较晚,战国晚期始与东胡、燕国发生联系,先秦时期大致星罗棋布于秦、赵、燕三国长城之外,主要居地在三北及内蒙地区。为了深入研究白狄的文化特征及其流布,本文将白狄与匈奴两种北方民族文化相较,寻找其中的异同,以期有益于对白狄和匈奴两族的认识。

1.存续时间和分布地域的比较

白狄是先秦狄族的重要组成部分。春秋早中期,白狄已是位于陕北的重要方国,并积极向东扩张。最主要的证据是《春秋》和《左传》中关于白狄的少量记载。《左传》成公十三年中的《吕相绝秦书》明文记载:“白狄及君同州,君之仇雠,而我之婚姻。” 可见春秋时期白狄居于雍州。考索春秋时期相关文献记载,白狄主要与晋、秦、赤狄发生关系。春秋时期,秦国初立于今陕西渭河流域,晋国位于今山西南部,赤狄则散居于以晋东南为主的山西各地。正可与白狄居地主要在陕北,南面为秦,东面则为晋和赤狄相符合。

春秋中期从公元前652年到公元前579年约70余年中,见于《春秋》、《左传》、《史记》等文献所载的白狄与他国的战争有七次,其中与晋的战争就有五次之多,与秦的战争一次,与赤狄的战争一次。春秋中期所载白狄与他国的结盟仅两次,与晋国结盟一次,和秦国结盟一次。分析文献中所载白狄与晋的五次战争,三次战争是白狄主动向晋挑战,一次是报复性战争,一次是晋人首先挑起的战争。从战果来看,仅有白狄伐廧咎如一战获得胜利,与晋国的战争多是以白狄战败告终。这些情况反映了春秋中期白狄虽然势力弱小,但依然积极向东扩张的态势。白狄与晋之间的多次战争也指示了春秋中期白狄东迁的趋势。从考古学方面来看,春秋时期陕北发现的狄族相关考古遗存主要有三处,分布范围涵盖了整个陕北,从北到南依次为米脂张坪墓地(两周之际至春秋早期)、清涧李家崖东周墓地(春秋中期偏晚至战国晚期)、宜川虫坪塬墓地(春秋早期至春秋中期)。从时间跨度来看,从两周之际,春秋早、中、晚三期,一直到战国晚期狄族相关遗存相继存在,次第衔接。

自公元前601年—公元前541年约60年间,白狄与晋处于和平时期,也就是晋国实行“和戎”政策时期。此阶段开始的事件见于《左传》宣公八年(BC601年)载,“白狄及晋平。夏,会晋伐秦。”其后三年,即有晋第一次和戎事件,即公元前598年,郤成子和戎事件。第二次和戎标志性事件见于《左传》襄公四年:“无终子嘉父使孟乐如晋,因魏庄子纳虎豹之皮,以请和诸戎。” “和戎”阶段主要相当于春秋晚期,晋国与诸戎和平共处,频繁交往,主要盟会超过九次。“和戎”阶段结束的标志是大原之战,见于《左传》昭公元年(BC541年):“晋中行穆子败无终及群狄于大原。”在此阶段,白狄东迁至晋西的吉县、晋南侯马,并渐及山西东部太行山麓一带,浑源李峪遗存、忻州盆地的白狄遗存、盂县的白狄仇犹国遗存是其遗存。

自公元前541年至战国中晚期,白狄主要散居于冀北的玉皇庙文化分布区、冀中西部的保定、石家庄地区的鲜虞中山国文化分布区、冀东的唐山等地。白狄诸部在河北建立了众多的酋邦,见于文献记载的有代、肥、鼓、鲜虞(中山)等。鲜虞中山国是白狄所建最为强盛的国家,最终被赵国吞并,其存续时间大约在在公元前450年--公元前299年。

总之,白狄存在的时期大致从春秋早期延续到战国中晚期,主要迁徙分布之地在三北之地:陕北、晋北和冀北。秦统一中原后,狄人诸部逐渐融入华夏文化圈,诸狄所建的政权虽然不复存在,但其部族后裔一直延续到北魏时期依然存在。

先秦文献所载匈奴最早出现的地域正好与之相近,出现时间则前后相继。目前,根据文献和考古成果,匈奴的分布范围大致为北至外贝加尔地区和漠北草原,南至阴山及鄂尔多斯地区,西至萨彦岭、天山东部,东至大兴安岭一带,其核心活动地域包括现在蒙古国全境及我国内蒙古地区及与之相邻地带。匈奴族源的考证虽然歧见纷出,但《史记》《战国策》《说苑》等文献记载匈奴名号出现的最早时间和较早的分布地域是没有争议的。据熊存瑞[1]的详细考证,匈奴名号出现于文献中的时间在战国晚期,最早见于公元前311年《说苑》中的一条记载:“燕昭王向于郭槐曰:‘寡人地狭人寡,齐人削取八城,匈奴驱驰楼烦之下”。先秦文献所载匈奴的主要分布地域在燕、赵、秦的北部边界,即后来秦统一后,在连接三国长城的基础上修建的秦长城北界,也就是现在的陕北、晋北、冀北等三北地区和内蒙地区。田广金也指出:“战国早期匈奴的活动地域,可能与春秋时期差不多,即今甘肃北部、宁夏、陕西北部、山西北部以及鄂尔多斯以北的广大地区。”战国晚期,随着秦、赵、燕三国势力扩张,匈奴势力缩小,“大约在陕、甘、宁北部和准格尔旗西部的整个鄂尔多斯高原,北至黄河河套。”[2]田氏的分析还应该加上燕北地区,因为战国早期匈奴征服东胡后,燕北地区也成为其辖地,战国晚期冀北、晋北等地才被赵、燕两国夺取。而战国燕北地区即大致相当于今天的冀北地区。

基于以上分析,白狄和匈奴出现的时间前后相继,并且分布地域大致相同,都包括今三北地区。这一点是毫无疑问的。这就为我们探讨白狄与匈奴的渊源关系奠定了时空范畴。

2.白狄与匈奴共有的北方草原文化因素

白狄和匈奴都是北方民族,牧业是其主要经济生产方式。相同的生产方式往往会产生相同的文化特征。众多相似的北方草原文化因素出现于两者之中。

(一)龙(格里芬)、虎等动物纹饰(出现于饰牌和各种青铜器上)

鲜虞中山文化中盛行龙(格里芬)、虎、鹿、牛、鹰、蛇、猴等动物纹饰。战国时期,白狄鲜虞族建立了中山国。中山国王墓中出土了众多有翼神兽、龙、虎、鹿、牛、鹰、蛇、猴等动物纹饰。尤其是有翼神兽(如图),发掘报告中虽称之为“龙”,但其形象与中原传统的龙差别很大。李学勤等学者指出中山有翼神兽与北方民族的鹰与狮结合而成的“格里芬”形象相似。李零《论中国的有翼神兽》一文论述了中国的有翼神兽来源于格里芬,其艺术母题起源于遥远的两河流域,经过中亚或欧亚草原传入中国。[3]

乌恩《中国北方青铜透雕带饰》和《北方草原考古学文化比较研究:青铜时代至早期匈奴时期》都阐述了格里芬、龙、虎、鹿、马、牛、羊等多种动物纹饰出现于众多的匈奴饰牌和青铜器中。如中国同心倒墩子墓地出土了各种纹饰的带饰,有双龙纹、虎食羊等形象;境外德列斯堆匈奴墓中出土了格里芬袭击山羊或绵羊纹饰的带饰。[4]

特别要指出的是,同匈奴文化相似,虎形饰牌大量出现于白狄遗存的鲜虞中山文化、玉皇庙文化中,不仅纹饰都有虎,器形也都是饰牌。这是两者最大的相似之处。而且两族出土饰牌的质料都有石和铜两类。田广金《鄂尔多斯青铜器研究》认为包括动物纹饰牌在内的“鄂尔多斯式青铜器可能源于鄂尔多斯及其邻近地区”。乌恩《中国北方青铜透雕带饰》、《北方草原考古学文化比较研究:青铜时代至早期匈奴时期》(第336页)支持这一观点,并进一步指出中国北方青铜带饰的祖型可以上溯至春秋晚期到战国早期。白狄出现于文献中的时间正是春秋中晚期到战国早中期,白狄的原居地陕北也正属于“鄂尔多斯邻近地区”。这种文化因素、地域和时间上的相似性,应该不是偶然,其背后隐藏着文献失载的白狄与匈奴两族之间的密切联系。

(二)铜鍑

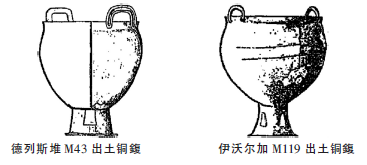

带耳圈足鍑早在青铜时代晚期就已经出现,在早期铁器时代广泛流行于欧亚草原地区,是非常具有代表性的草原生活用具。匈奴墓葬和遗址中发现了数量众多的铜、铁质的鍑。其中有的匈奴铜鍑在形制上与白狄遗存中出土者非常相似。如匈奴墓葬德列斯堆M43出土铜鍑1件,镂空圈足,口沿有两个对称的竖耳;伊沃尔加墓地M119出土铜鍑1件,镂空圈足,口沿有两个对称的半圆耳,腹部饰有两条平行的弦纹。[6]

在东迁白狄遗存玉皇庙文化和鲜虞中山国文化中,我们也发现了相当多的铜鍑,其中有的铜鍑形制与匈奴遗存出土的铜鍑相似。河北地区先秦圈足铜鍑的资料主要集中在河北中西部和北部。河北北部的先秦圈足铜鍑主要出土于玉皇庙文化分布区,年代大致相当于春秋时期。河北中部的先秦圈足铜鍑主要出土于鲜虞族建立的中山国地域内,时代相当于春秋中晚期到战国早期。

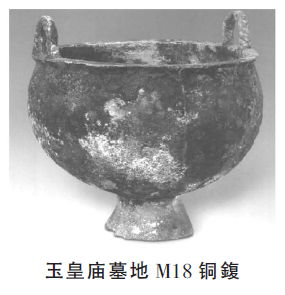

河北北部玉皇庙文化分布区目前发现了5件铜鍑。玉皇庙文化主要分布于冀北山地,包括军都山和燕山,山间有不少盆地。玉皇庙文化分布区发现了十余处墓地,其中出土铜鍑的地方有:玉皇庙墓地2、河北省怀来县甘子堡墓地1、河北省怀来县北辛堡墓地1、北京延庆西拨子窖藏1(底残)(所有铜鍑图片均出自相应的考古报告)。其中玉皇庙墓地M18出土铜鍑的形制与匈奴铜鍑最为相近,时代为春秋中晚期。

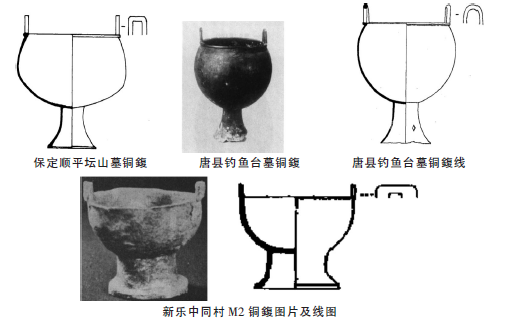

东周时期鲜虞中山国所在之地的墓葬出土了五件铜鍑,年代大致可以定在春秋中晚期到战国早期,包括河北顺平坛山墓、行唐县李家庄墓、唐县钓鱼台墓、新乐县中同村M2、唐县北城子M2出土铜鍑(所有图片均出自相应的考古报告)。这五件铜鍑中,以唐县钓鱼台墓出土铜鍑的形制与匈奴铜鍑最为相似,甚至圈足上还有小孔存在。

先秦时期内蒙古地区仅出土2件先秦圈足铜鍑,一件出土于内蒙古中南部地区准格尔旗宝亥社墓葬,圆角方口、附耳,耳顶部有一扁圆钮,子母口,盖失;一件出土于内蒙古西部鄂尔多斯高原地区的霍林河窖藏,圈足,无镂空,无耳。先秦内蒙出土铜鍑数量稀少且分布相当分散,这意味着内蒙古出土铜鍑有相当多的偶然性,铜鍑可能并非内蒙古地区本土器物。从两件铜鍑的共出器物来看,两者都有夏家店上层文化的联珠形饰和中原式器物,这表明铜鍑的来源可能有二:夏家店上层文化分布区或中原地区。

境外匈奴墓葬出土的铜鍑,与春秋中晚期到战国早期居于冀北和冀中西部的东迁白狄遗存中出土的铜鍑形制相类,内蒙古地区位于两者之间,该地出土的先秦铜鍑却与两地都缺乏共同之处。这种跳跃式发展可能意味着同源部族不同方向的迁徙。

(三)马衔

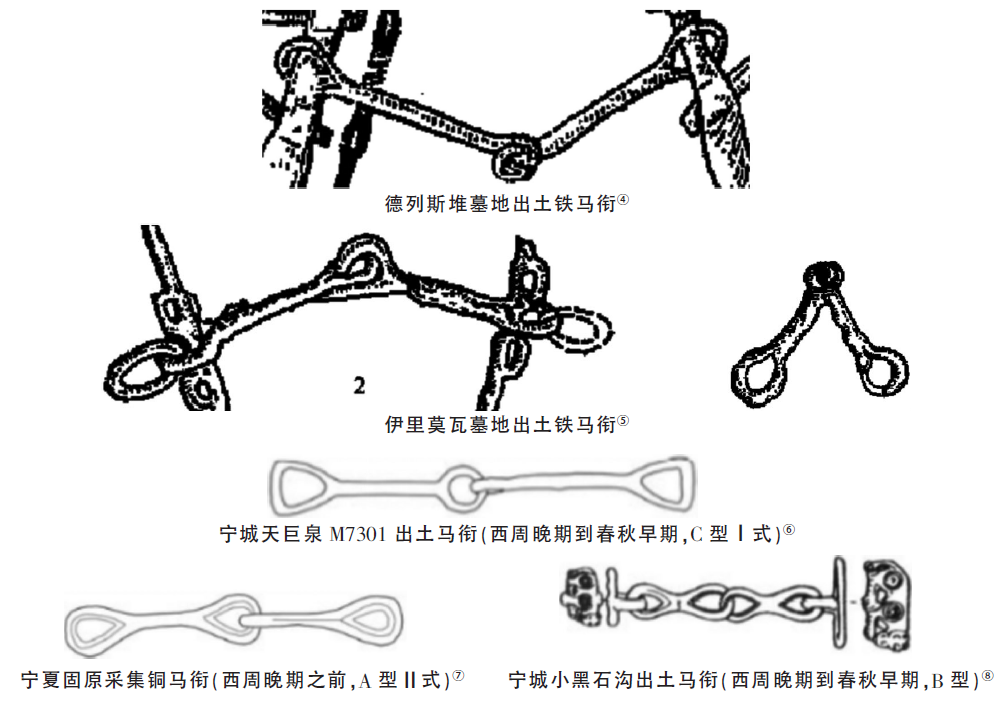

匈奴墓葬中出土了众多的铜、铁质的马具,其中以马衔最具代表性。如外贝加尔地区的德列斯堆墓地、伊里莫瓦墓地等都有出土铁马衔(如下图)。[7]国内的内蒙古伊克昭盟补洞沟墓地也出土了类似的铁马衔。[8]观其形制,大致可以分为两种:一种是内环为圆形,外环为水滴形;一种是内、外环均为水滴形,且外环之外还另外套有一椭圆形环。

邵会秋《先秦时期北方地区金属马衔研究》[9]指出,西周晚期到春秋早期,中原地区的马衔经历了从四环都是水滴形(西周晚期之前);到内环为水滴,外环为圆形或方形(西周中期始);再到内外环都是圆形的过程(西周晚期到春秋早期出现)。C型Ⅰ式马衔(如图:宁城天巨泉M7301出土马衔)的形制为内环圆,外环水滴形,出现时间为西周晚期到春秋早期,并延续发展为春秋中晚期的C型Ⅱ式马衔,与中原的马衔发展历程不同,“C型Ⅰ式马衔很有可能是起源于中国北方的冀北地区和山西北部地区”。这种水滴形马衔分布范围非常广泛,从宁夏固原地区的西戎分布区,经冀北、晋北直到内蒙古东部的赤峰宁城地区都有发现,是广泛流行于戎狄部族的马衔形式。这种内圆外水滴式(C型Ⅰ式)马衔,在匈奴墓葬德列斯堆墓地和伊里莫瓦墓地都出土了相似者,如下图。冀北、晋北地区与境外的匈奴墓葬相距绝远,却出土了形制相似的马衔,这种现象也揭示了两地之间存在某种联系。乌恩岳斯图《北方草原考古学文化比较研究:青铜时代至早期匈奴时期》指出匈奴出土的铁马衔的形制基本延续了前期青铜马具的特点。这一认识是非常有见地的。马具形制方面的相似性也折射了春秋战国时期的包括白狄在内的诸戎狄遗存对后代匈奴遗存的影响。

3.葬俗比较

白狄与匈奴都是北方大族,部落众多,因此葬俗也多种多样。但是仔细分析资料,两族的葬俗都有主要特征,并且这些特征大同小异。

(一)葬式和墓葬形制

匈奴的埋葬习俗表现出相当的一致性。乌恩岳斯图认为匈奴埋葬习俗主要特征如下:实行单人葬,仰身直肢,头向北。[15]此外,匈奴墓葬中多有木质葬具,既有竖穴土坑墓,也有石构墓存在,即以石椁、石棺配合木质葬具下葬,还有少量洞室墓。如德列斯堆墓地的M30、M32都是石椁木棺。[16]

类似的墓葬特征出现于中山国王陵、河北行唐故郡墓群和其它相关白狄墓葬中。本人在《中山国社会生活研究》一书中已经有相关的研究。大致来看,从葬式来看,鲜虞中山遗存的墓葬特征如下:第一墓向,是以北向为主,另外存在东向、西向等墓向;第二葬式,以仰身直肢的单人葬为主,尚有少量屈肢葬等其它葬式;第三棺椁和墓葬形制,中山国墓葬中也是多有木质棺椁,以竖穴土坑墓为主,兼具积石墓、石板墓等石构墓,少量存在洞室墓。如河北行唐故郡墓中出现了石椁木棺的葬具。

特别要指出的是,学界多认为匈奴大型墓葬的形制深受汉代葬俗的影响,而潘玲《匈奴大型墓葬概述》在将战国中晚期的中山王墓与汉代匈奴大型墓比较的基础上,指出“匈奴大墓吸收了中原地区战国晚期王侯级别墓葬和部分米努辛斯克盆地的捷西期大墓的因素,并将两者加以改造和综合。”[17]中山国为白狄鲜虞族所建,并深受中原文化影响。因此中山国王墓主要体现了白狄鲜虞族葬俗与中原礼俗的结合。中山王墓的特征是一方面保存了相当多的白狄葬俗,另一方面也融合了中原葬礼的某些因素。战国中晚期中山王墓的墓葬结构又与汉代匈奴大型墓葬存在较多的相似之处,这反映了白狄葬俗对匈奴葬俗的影响非常普遍,从大型贵族墓葬到一般的小型平民墓葬都深受白狄葬俗的影响。白狄葬俗对匈奴的影响从战国晚期一直延续到汉代,也显示了其影响的久远。

(二)殉牲

两者的殉牲特征也大同小异。白狄的墓葬中多见殉牲现象。特别是河北行唐故郡墓群[18],被视为战国早期的中山国文化遗存,七座车马坑中有六座东侧附设单独的殉牲坑。最典型的殉牲坑如M25,位于车马坑东侧,坑口近方形,东西长2.85、南北宽3.35米,坑底略高于车马坑底部,距地表深约2.8米。坑内分三层埋放牛、羊、马的头蹄,每个头左右两旁放置一对蹄,以此代表一具动物个体。第一层有2牛17羊;第二层有1马6羊;第三层目前初步可确定至少有290个以上的羊头,牛头至少34个,马头27个。中山国墓葬有如行唐故郡墓那样的贵族墓,附葬单独的殉牲坑。但其它战国早期的鲜虞墓葬中也有在墓中放置殉牲的现象,比如同为白狄遗存的玉皇庙文化墓葬普遍出现殉牲,种类是羊、牛、马、狗的头蹄等,放置在墓中。

乌恩岳斯图认为匈奴墓内普遍殉牲。种类有马牛羊的头蹄或肢骨,个别墓内发现骆驼和狗的骨骼。匈奴一般是在墓葬中放置殉牲。

比较两者的殉牲习俗,殉牲的部位和种类都是以牛、羊、马的头蹄,比较一致。但殉牲放置的位置不同。匈奴一般是在墓葬中放置殉牲。白狄既有附葬殉牲坑的现象,也有在墓中殉牲的习俗,似乎是按社会等级来区别,贵族墓以殉牲坑形式,一般平民墓直接放置墓中。

(三)墓葬布局

两者在墓群布局方面也存在一定共性,都具有大墓居中,小墓围绕周边的格局。

匈奴墓葬的分布有一定规律,一般大型墓葬居于中心,周围分布着小型墓葬。如德列斯堆墓地M44处于中心位置,墓上有方形石堆,其周围有小墓3座,分别处于东北、西北和东南方向。再如,伊里莫瓦墓地M45为贵族墓葬,其西南角和东南角各有一座小墓。[19]

同样的大墓居中,小墓围绕周围的情况也多见于白狄墓葬中。如著名的中山王墓M1、M6周边都围绕着数座小墓。[20]河北行唐故郡墓群中也出现了相似的分布格局,同辈3-5座墓集中一起,以一座墓为中心,形成一组家族墓群。[21]

(四)随葬品种类和质地

春秋至战国早期的白狄墓葬中,大量的随葬品是青铜器、玉石器等,主要包括武器、工具、装饰品,贵族墓中还有少量青铜容器,但一般一墓中仅有一至两件陶器。

同样的情况也普遍出现于匈奴墓葬中,一般大量出土的随葬品是青铜或铁质的武器、工具、装饰品、车马器等,一墓一般仅有一件或少数陶罐随葬。

总之,白狄和匈奴在葬式和墓葬形制、殉牲、墓葬布局、随葬品质地和种类等方面都具有非常多的相似性,仅有少量的差别,比如封土和封石的不同,具体随葬品器型的差别等。这虽然有可能是两者都属于北方草原民族,因此在葬俗方面都彰显了北方草原民族共有的特征,但是如此众多的相似性似乎并非仅仅是草原民族共性所能囊括的。

4.人种比较

对于匈奴人种的认识非常复杂。司马迁《史记·匈奴列传》认为:“匈奴,其先祖夏后氏之苗裔也,曰淳维。”依此而论,司马氏认为匈奴应为世居东亚之人。依现在人种学的划分,应该属于蒙古人种。近人潘其风等人的测量,也支持了司马氏的观点。潘其风研究比较了四组年代不同的匈奴人骨:桃红巴拉组最早,约相当于公元前三世纪;贝加尔湖和胡吉尔图两组稍晚,约为公元前一世纪或公元前后;大通匈奴墓的时代为东汉晚期(相当于公元二世纪),在四组中年代最晚。潘氏的研究结果认为四者都属蒙古大人种的亚州主干。[22]因此,匈奴应是蒙古人种。然而,乌恩、林干、张全超和朱泓等学者从考古和人骨学资料出发,对“匈奴蒙古人种说”进行了补充,指出虽然分布于外贝加尔地区、蒙古高原以及“中国北方长城地带”等处的匈奴人种构成以蒙古人种占主体,且可细分为“古西伯利亚类型” 和“古蒙古高原类型”,然而分布于部分中亚、阿尔泰地区、新疆地区的匈奴人,明显具有欧罗巴人种特征。以上学者提出了比较宽泛的“匈奴人种多源说”,这种观点显然更为全面。马利清进一步深入具体地指出的匈奴主体是“古西伯利亚类型 (蒙古人种北亚类型) ”,其次含有华夏血统(蒙古人种东亚类型)和欧罗巴人种成分。[23]这些研究更加丰富了“匈奴人种多源说”的内容。匈奴在不断的扩张过程中,融合吞并了大量位于亚欧大陆的各种部族,形成了一个庞大的民族集合体,因此其人种应该也是复杂的,应该兼具蒙古人种和欧罗巴人种特征。但正如林沄在 1998年已经指出的,考虑匈奴的族源,主要是考虑冒顿赖以建立联盟的核心力量是具有何种体质特征和文化特点的族群。[24]《史记·匈奴列传》所载冒顿出现的主要地点正是在中国的三北和内蒙古地区,冒顿为质于东胡时期也并未有语言交流的困难。这从语言和地域上都提供了最早的匈奴部族核心应该是居于亚洲的,使用当地语言的亚洲部族。因此匈奴核心部族最有可能是以蒙古人种为主体。

白狄族的人骨资料零星分散于陕西、山西、河北三省,基本上是蒙古人种的东亚和北亚类型。陕西宜川虫坪塬人骨特征表现为“与东亚类型特征接近……可能受到北亚蒙古人种的影响”[25];陕北清涧李家崖战国墓定性为陕北白狄遗存,其人种也定为李家崖组与华北地区古代东亚类群比较接近。[26]

山西侯马上马墓地的性质是土著人群、晋人和北方人群的混合墓地。上马墓地人骨的体质特征分析结果是:“该组的体质类型主要与东亚蒙古人种接近,但某些形态特征,如较高的面高和较宽的面宽,鼻根较突起及较大的垂直颅面指数等,可能反映为具有某些北方蒙古人种的因素。……上马组与地理区域相近而年代稍早的陶寺遗址和安阳殷墟的主体居民的种系类型基本相同。……组间比较显示上马组与地处北方地区的大甸子组和白庙组的关系比之认识可见,上马墓地人种是以东亚蒙古人种为主,混杂北方蒙古人种。”[27]

冀北玉皇庙文化也是白狄遗存,其中河北张家口白庙墓葬群出土的颅骨资料显示 “白庙Ⅰ组为高颅窄面型,属较典型的东亚蒙古人种,只是在个别的性状如平颌型含有北亚蒙古人种的因素。……白庙Ⅱ组居民在体质特征上最接近北亚蒙古人种类型,其次是东亚蒙古人种类型。”[28] 可见以宣化白庙人群为代表的玉皇庙人群也是东亚和北亚人种的混合。

总之,白狄人种基本是蒙古人种的东亚人种,或杂有少量北亚人种。匈奴因部族众多,分布广泛,所以人种比较复杂,既有蒙古人种也有欧罗巴人种,但早期匈奴核心部族的人种也应是以蒙古人种(北亚类型为主,东亚类型较少)为主。虽然具体情况尚待具体分析,但匈奴最早核心部族应是与白狄同属于蒙古人种的,这一点应该没有问题。

5.宗教信仰比较

战国中期白狄鲜虞部所建的中山国存在非常显著的崇天信仰。中山国的天崇拜思想在墓葬出土器物铭文上有非常明晰的表述。中山“方壶”铭中记载中山王认为燕国子之受禅为王是“上逆于天,下不顺于人也。”在“中山鼎”铭中有称赞中山之臣“敬顺天德,以左右寡人”之语,也有中山王认为有忠臣辅佐自己是“天其有刑于兹厥邦”,也就是忠臣是出于上天对国家的恩赐。这些铭文的记载均表明中山国存在对天的崇拜。

匈奴宗教信仰中的崇天思想更为强烈。匈奴以天为尊,匈奴单于得位,即自认为是天的授意,以此来证明自己得位的正统性和统治的合法性。如《史记·匈奴列传》载: “其明年,单于遗汉书曰:‘天所立匈奴大单于……”。文献中还记载了汉匈战争中霍去病俘获匈奴祭天金人的事件。如《史记·匈奴列传》:“汉使骠骑将军去病将万骑出陇西,过焉支山千馀里,击匈奴,得胡首虏万八千馀级,破得休屠王祭天金人。”《汉书·霍去病传》载:“收休屠祭天金人。”《魏书·高车传》记载匈奴单于以美貌女儿祭祀婚配天的故事。这些都是匈奴以人、以贵金属黄金铸人来祭天的习俗的真实写照,反映了匈奴天崇拜的宗教信仰。

总之,白狄和匈奴都存在着天崇拜的宗教信仰,这应是两者的又一共同之处。

6.语言比较

东周时期的戎狄之语与华夏之语不同。东周北方狄人包括赤狄、白狄诸部,西方还有众多的戎人,其名号虽有戎狄之别,其实大都混杂,呈现出大杂居小聚居的特征。诸戎狄虽在与中原不断的融合过程中学习了汉语,使用汉字,甚至精通中原的《诗》等典籍文献,但戎狄内部一直拥有一种相同的戎狄语言,与汉语相异,可以暂称为“戎狄之语”。《国语·周语中》载春秋中期的周定王(公元前606-前586)介绍戎狄之人与周人交往之时需要舌人,“且唯戎狄则有体荐。夫戎、狄,冒没轻儳,贪而不让。其血气不治,若禽兽焉。其适来班贡,不俟馨香嘉味,故坐诸门外而使舌人体委与之。”可见春秋中期周人的语言与戎狄相异,需要“舌人”即翻译来沟通。《左传》襄公十四年(公元前559年)明文记载姜戎氏首领驹支自称:“我诸戎饮食衣服不与华同,贽币不通,言语不达,何恶之能为?” 姜戎氏虽是戎非狄,但其语中“我诸戎”,显然并非是单一指代姜戎氏一支,而是泛指当时所有的戎狄部族。可见,直到春秋中晚期,戎狄之语尚与华夏之语相异,且这种“戎狄之语”一直留存下来,并见于北魏等后世文献的记载中。

《魏书·高车传》载:“高车,盖古赤狄之余种也……其语略与匈奴同而时有小异,或云其先匈奴之甥也。”后世对《魏书》的可信度评价虽然不高,多有指责,但《魏书》列于二十四史之一,其国本为北方部族所建,因此其中与北方部族相关的资料还是比较可信的。赤狄属于春秋时期的狄人一部,赤狄本身拥有多个部族,在春秋早期曾经强大一时,并曾成为狄人联盟之首,因此赤狄的语言应该就是包括白狄、无终戎及众狄在内的戎狄之人的通用语言。这则史料虽然时代较晚,大约在公元4-6世纪,但却非常重要,是匈奴语属于“戎狄之语”的重要证据,也是匈奴与先秦戎狄有悠久而深远的渊源的语言学佐证。目前,相当多的学者试图从语言学的角度探寻匈奴之源及其族属,多利用同音假借的方法对个别的字词进行考证,但其结论往往不能令人信服。[29]仅就文献来看,匈奴之语应该属于先秦戎狄之语。

总之,白狄、赤狄等狄人用语应该与匈奴的语言大致相同,仅有微小差异。

7.匈奴都城所在地—燕然山的迁移

东汉时期的燕然山已经发现,即今蒙古国的杭爱山。2017年中蒙考古学者已经在蒙古杭爱山上找到此燕然石刻。[30]东汉班固写燕然刻石《封燕然山》,以纪念窦宪率军征服匈奴之功绩。此燕然刻石必然位于燕然山上。因此,可以确定蒙古国杭爱山就是东汉时北匈奴王庭所在地燕然山。东汉时期的北匈奴王庭所在地龙城也在蒙古国杭爱山附近发现。

然而,东汉的燕然山并非西周的燕然山。《穆天子传》明确记载了燕然山在黄河河套附近。因此,燕然山之名显然是有过迁移。迁移的原因是匈奴从原居地向北方蒙古国的迁徙。汉武帝击败匈奴,匈奴内部分化为南北两部,北匈奴北迁至蒙古国杭爱山附近,建立了一个新的龙城。现在,燕然山与北匈奴的都城龙城在一起。这表明,一方面燕然山之名是与匈奴都城“龙城”一起北迁的;另一方面,也表明燕然山是匈奴原都城附近的神山,对匈奴具有非同凡响的象征意义,是以其名与龙城一起北移。以此而论,原河套附近的燕然山就是匈奴起源地。

从西周早期到战国晚期,“燕然之山”所在的河套地区一直是河宗氏的领地。周初河宗氏之居地应该就是在河套一带,“燕然之山”是河宗氏的领地。见于《穆天子传》(卷一)载:“戊寅,天子西征,鹜行至于阳纡之山,河伯无夷之所都居,是惟河宗氏。河宗柏夭逆天子燕然之山,劳用束帛加璧。先白□天子使祭父受之。”文中的“阳纡之山”与“燕然之山”一起出现,燕然山应属于阳纡之山的一部分,都是河宗氏的活动地域。小川琢治、顾实、顾颉刚、赵俪生、王贻梁等人都认为阳纡之山即现在的阴山山脉,顾颉刚、赵俪生更具体指认阴山山脉中的大青山才是阳纡之山。[31]总之,周初“燕然之山”必然处于河套地区。因为周穆王是自东向西的游览,因此“燕然之山”应该是处于河套地区东部。从周初到战国,河宗氏一直居于河套地区,是燕然之山的主要居民。见于《史记·赵世家》载霍太山神山阳侯告赵襄子书说:“(赵国后世将)奄有河宗,至於休溷諸貉。”其后赵武灵王果然在河套地区设立九原郡。张守节正义:“(河宗)盖在龙門河之上流,岚、胜二州之地也。”唐代岚、胜二州在今山西、内蒙交界和河套地区可见,从周初到战国晚期,河套地区是原“燕然之山”所在地,该地属于河宗氏的领域。

除河宗氏外,还有附近的休溷诸貉。《穆天子传》(卷一)载:

“辛丑,天子西征,至于䣙人。河宗之子孙䣙柏絮且逆天子于智之□,先豹皮十,良马二六,天子使井利受之。

癸酉,天子舍于漆泽,乃西钓于河,以观□智之□。

甲辰,天子猎于渗泽,于是得白狐玄狢焉,以祭于河宗”。

天子在河宗之子孙䣙人之居地以“白狐玄貉”祭河宗。这些祭物可能并非随意祭献,而是被䣙人视为圣物,天子才用来当做祭河宗的祭品。周代狄人部落多以动物为图腾,并以之为氏。如白狄狐氏,晋文公时狐氏家族是其母族,势力很大,“狐”应该是白狄狐氏的图腾圣物。以此而推论,“玄貉”显然也应该是等同于“白狐”的图腾圣物,应该是剻人等河宗氏子孙的一种图腾。联系到《史記·赵世家》所载:“奄有河宗,至于休溷諸貉。”之语,可以认为,河宗氏在战国晚期还是河套地区的大族,其他还有休溷諸貉等族。诸貉可能是以“貉”为图腾圣物的部族,河宗氏所属部族,同处于河套地区。目前,学界多认为河宗氏中的剻人一族即是山西降县横水墓地的倗国,是媿姓部族,并以此认为整个河宗氏可能都是媿姓部族。春秋早期势力最大的赤狄也是媿姓。

既然原河套地区的“燕然之山”是战国晚期匈奴初兴的起源地和圣山。战国晚期的“燕然之山”所在地又属于河宗氏及其下属休溷諸貉等族的分布地域。周代河宗氏及其属部多属于媿姓狄族。那么可以认为,战国晚期刚刚兴起的匈奴应该是与河宗氏等媿姓狄族有着密切关系。

此外,赵武灵王所设原阳骑邑的位置也折射了匈奴起源地的大致方位。赵武灵王胡服骑射,在军事上设立了骑兵,是中国历史上骑兵的创建者。《史記·趙世家》《战国策·赵策二》等文献记载,赵国的骑兵基地就设在“原阳”,今内蒙古呼和浩特东南。战国晚期“原阳”之地正属于河套东部。这说明当时的土著戎狄民族擅长骑射,所以才在该地设立骑兵基地。匈奴之所以能够强大起来,正是因为匈奴强大的骑兵。因骑射而强大的匈奴圣地“燕然山”和赵国的骑兵基地“原阳”都处于河套地区东部,这并非偶然。战国晚期,匈奴应该是处于河套地区的一支弱小部族,先臣属于河宗氏,后成为赵国的“九原”郡下属,“原阳”骑邑的骑兵兵源很有可能部分源自匈奴。在赵国的大力扶持培训下,匈奴人精通了骑兵战术,再加上本民族天然养成的精妙骑术,一旦战国晚期赵国势力衰弱,便脱离了赵国控制而迅速强大起来。在秦统一六国时期,秦国无辖北顾,赵国更是自顾不暇,匈奴也乘机迅速强大起来,开始横行于秦、赵、燕三国的边境。

8.生产方式和生活习俗

(一)生产方式比较

经过对陕北清涧李家崖遗存,山西忻定盆地遗存,河北中西部的鲜虞中山遗存,河北北部的玉皇庙遗存等一系列白狄遗存的综合研究,可以确定白狄是定居民族,生产方式是畜牧业与农业并存,因时因地各有侧重,畜牧种类有马、牛、羊等。

匈奴的主要生产方式比较清晰,匈奴多数是游牧民族,生产方式是以游牧为主,狩猎为辅,也有少量农业,主要牲畜为马、牛、羊等。

两者的生产方式共同之处是养殖牲畜的主要种类是马、牛、羊,其它则区别较大。

戎狄族和匈奴在手工业方面也有共同的技术。镀锡工艺是戎狄族的特殊加工工艺,也见于匈奴手工业中。匈奴探源研究中的镀锡工艺:侯马上马;甘肃天水马家塬(战国晚期);睡虎地秦墓;匈奴(汉代);

镀锡工艺的出现与传承指示了戎狄族与匈奴在特色手工业方面的联系,折射了春秋戎狄到汉代匈奴的民族演变。

(二)生活习俗比较

1.衣食住行

白狄主要衣料有麻、丝和皮革;食物既有牲畜之肉,也有高粱、粟、稻、黍等粮食作物;有建城和住房习俗;习惯迁徙,出行多为步行或配以少量马车。

匈奴多以皮毛毡裘为衣;以牲畜之肉奶为食;习惯住帐篷,也有少量城池;经常迁徙扩张,出行多为骑马或乘车。

2.主要军种和武器

白狄尚武好战,长于步战,也有车战,主要武器有戈、剑、弓箭、殳等。

匈奴尚武好战,长于骑兵,主要武器有弓箭、刀、剑等。

两者相同的生活习俗仅是经常迁徙,尚武好战,共同拥有的武器弓箭和剑。

但其它方面的差别还是很突出的。如军种方面白狄长于步战,兼有车战;而匈奴以骑战最为著名。这应该是有本质的区别。这种差别应该主要是年代先后造成的。

3.对仇敌的处理方式

此外,二者对战败仇敌的处理方式有相似之处。春秋晚期晋国赵氏之主赵襄子战败智氏后,以其头为饮器。见《史记·刺客列传·豫让》载:赵、韩、魏三家灭智伯之后,“赵襄子最怨智伯,漆其头以为饮器。” 匈奴攻灭月氏后,也以月氏王的头为饮器。战国晚期冒顿单于击败月氏之后,其后老上单于以月氏王的头为饮器。此事件多次见于《史记》、《汉书》。如《史记·大宛列传》载:“及冒顿立,攻破月氏;至匈奴老上单于,杀月氏王,以其头为饮器。”《汉书·张骞李广利列传》亦载:“时匈奴降者言匈奴破月氏王,以其头为饮器。……时天子问匈奴降者,皆言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁逃,而常怨仇匈奴,无与共击之。”《汉书·匈奴列传》也有相似的记载:“昌、猛与单于及大臣俱登匈奴诺水东山,刑白马,单于以径路刀金留犁挠酒,以老上单于所破月氏王头为饮器者共饮血盟。”

这种相似的以敌人首领之头为饮器的习俗,显然并非中原所有,而应该是北方草原民族的传统习俗。赵氏之领土大多是掠夺自北方戎狄民族,赵文化本身吸纳了许多戎狄特色。《史记·赵世家》载赵襄子之母即为狄女,赵襄子本身有一半狄人血统。赵襄子又将姐姐嫁给代狄之君,与代狄是亲戚。因此,以敌头为饮器的习俗应该是赵氏承自北方狄族传统。匈奴本为北方草原部族,因此继承了相同的以敌头为饮器的习俗。二者“以敌头为饮器”的习俗应该都是源自北方草原文化。

两者在生产方式和生活习俗方面差异是明显的。如两者在主要生产方式区别较大,一是畜牧业与农业并存;一是以游牧为主。两者生活习俗上也有较大差异,居住习俗方面,白狄习惯建城盖房,而匈奴习于住帐篷;出行习俗方面,白狄习于步行或乘车,匈奴主要是骑马;作战习俗方面,白狄盛于步战和车战,匈奴长于骑射等骑兵。因此在生产方式和生活习俗上,两者显然具有相当大的差别。这种差异性一方面可能是时代早晚不同所致,另一方面也反映了两者的居住环境、民族传统习俗和发展道路的不同。

9.小结

综上所述,白狄与先秦时期的匈奴拥有众多的相似之处:在时间上前后相继相接,交集于战国晚期;在主要分布地区即三北地区上相同;拥有类似的众多北方草原文化因素;葬俗上大同小异,土坑竖穴墓和石构墓并存;在核心部族的人种方面应该都属于蒙古人种,都包括北亚和东亚类型,但各有侧重;拥有共同的“天”崇拜的宗教信仰;并且同属于“戎狄之语”这一语系。这些众多的相似之处是如何产生的?乌恩岳斯图指出:“匈奴兴起后,部分戎狄族加入到匈奴部落联盟之中。”[32]这一见解虽然是完全正确的,但并不足以阐释白狄与匈奴之间如此众多相似性的来源。战国晚期匈奴兴起之时,大部分的戎狄已经融入华夏,仅有少数戎狄族远徙他地,并入匈奴。比如楼烦,史载匈奴曾南并楼烦之地,楼烦也许是白狄一支。[33]但是,诸如楼烦之类的戎狄部族文化落后,人口稀少,势力衰弱,显然不足以对匈奴产生如此强大的影响。两者在生产方式和生活习俗上的显著差异,也对乌恩的认识提出了反证。

根据目前对匈奴的研究,匈奴应该是多源的。以乌恩、林沄、耿世民等人为代表的学界一般认为匈奴是个部落联盟,包含了许多来自北方和西方的部落。林沄特别指出,考虑匈奴族源,主要是考虑冒顿赖以建立联盟的核心力量是具有何种体质特征和文化特征的族群。早在1983年,田广金已经试图从活动地域、青铜器特征等方面论证早期匈奴文化与先秦鄂尔多斯地区诸种文化(鬼方、狁、白狄)一脉传承。[34]以目前的研究状况来看,鬼方主要处于山西,狁主要活动于西部的甘肃、宁夏地区,白狄迁徙于陕北、晋北、冀北一带,三者均不处于鄂尔多斯地区,田氏虽然受王国维的影响,未能将鬼方、狁、白狄区别开来,明辨各族的居地,然而其观点中隐然暗示了白狄等戎狄部族与匈奴存在着某种关联,这一点是可取的。在众多学者研究的基础之上,以白狄文化和习俗特征为比较对象,与匈奴文化特征相较,笔者发现二者确实存在众多的相似性,因此可以认为最早的匈奴主体应该与白狄等先秦戎狄之族有着不可分割的联系,战国中晚期日渐衰弱的以白狄诸部为代表的戎狄可能与匈奴同源,东周时期的戎狄部族可能是匈奴的重要来源之一。

注释

[1]熊存瑞:《先秦匈奴及其有关的几个问题》,《社会科学战线》1983年第1期,第110-113页。

[2]田广金:《近年来内蒙古地区的匈奴考古》,《考古学报》1983年第1期,第20页。

[3]李零:《论中国的有翼神兽》,《中国学术》2001年第1期。

[4]乌恩:《中国北方青铜透雕带饰》,《考古学报》1983第1期,第25-37+127-132页。乌恩岳斯图:《北方草原考古学文化比较研究:青铜时代至早期匈奴时期》,北京:科学出版社,2008年,第309-311页。

[5]图片引自:马金洪,雯梅:《翼兽形盉与格里芬》,《上海文博论丛》2002年第2期,第44-49页,图16,17。

[6]引自乌恩岳斯图:《北方草原考古学文化比较研究:青铜时代至早期匈奴时期》,北京:科学出版社,2008年,第307-308页,图一八二:1,3。

[7]引自乌恩岳斯图:《北方草原考古学文化比较研究:青铜时代至早期匈奴时期》,北京:科学出版社,2008年,第305页,第307页。

[8]伊盟文物工作站:《伊克昭盟补洞沟匈奴墓清理简报》,《内蒙古文物考古》创刊号,1981年。

[9]邵会秋:《先秦时期北方地区金属马衔研究》,《边疆考古研究》第三辑,北京:科学出版社,2004年。第6页;第9页,图二:7,2,3。

[10]图片来源:乌恩岳斯图:《北方草原考古学文化比较研究:青铜时代至早期匈奴时期》,北京:科学出版社,2008年,图一八一:1。

[11]图片来源:乌恩岳斯图:《北方草原考古学文化比较研究:青铜时代至早期匈奴时期》,北京:科学出版社,2008年,图一八一:2,3。

[12]图片来源:邵会秋:《先秦时期北方地区金属马衔研究》,《边疆考古研究》第三辑,北京:科学出版社,2004年。第6页;第9页,图二:7。

[13]图片来源:邵会秋:《先秦时期北方地区金属马衔研究》,《边疆考古研究》第三辑,北京:科学出版社,2004年。第6页;第9页,图二:2。

[14]图片来源:邵会秋:《先秦时期北方地区金属马衔研究》,《边疆考古研究》第三辑,北京:科学出版社,2004年。第6页;第9页,图二:3。

[15]引自乌恩岳斯图:《北方草原考古学文化比较研究:青铜时代至早期匈奴时期》,第296-297页。

[16]引自乌恩岳斯图:《北方草原考古学文化比较研究:青铜时代至早期匈奴时期》,第296页。

[17]潘玲,萨仁毕力格:《匈奴大型墓葬概述》,《草原文物》2015年第2期,第107页。

[18]河北省文物研究所等:《河北行唐县故郡东周遗址》,《考古》2018年第7期。第44-66页。

[19]引自乌恩岳斯图:《北方草原考古学文化比较研究:青铜时代至早期匈奴时期》,第297-298页。

[20]何艳杰:《中山国社会生活研究》,北京:中国社会科学出版社,2009年,第219-220页。

[21]河北省文物研究所等:《河北行唐县故郡东周遗址》,《考古》2018年第7期。第44-66页。

[22]潘其风,韩康信:《内蒙古桃红巴拉古墓和青海大通匈奴墓人骨的研究》,《考古》1984年第4期,第471页。关于桃红巴拉墓地的性质,学界有争议,有学者认为不是匈奴,而是林胡。笔者认为就目前的资料来看,还不能将桃红巴拉墓地与文献所载的林胡或匈奴等族名准确对应,具体考虑到其所处位置是内蒙古,年代属春秋战国,葬俗中体现的北方草原文化特征,经济方式是游牧等因素,将之归于宽泛的狄人系统应该是比较稳妥的。

[23]林幹认为匈奴是突厥人。突厥应属于欧罗巴人种。乌恩:《论匈奴考古研究中的几个问题》,《考古学报》1990年第4期,第409-437页。林幹:《关于匈奴、东胡、突厥三大族系人种的探索》,《内蒙古大学学报(人文社会科学版)》,1997年第5期,第7-16页。张全超、朱泓:《关于匈奴人种问题的几点认识》,《中央民族大学学报》2006年第6期,第34-38页。马利清:《关于匈奴人种的考古学和人类学研究》,《中央民族大学学报》2007年第4期,第48-53页。

[24]林沄:《关于中国的对匈奴族源的考古学研究》,《林沄学术文集》,北京:中国大百科全书出版社,1998年,第377页。

[25]陈靓等:《陕西宜川县虫坪塬遗址墓葬出土人骨研究》,《考古与文物》2018年第2期,第127页。

[26]陕西省考古研究院编著:《李家崖》,北京:文物出版社,2013年,第373页。

[27]山西省考古研究所编:《上马墓地》,北京:文物出版社,1994年,第416页。

[28]易振华:《河北宣化白庙墓地青铜时代居民的人种学研究》,《北方文物》1998年第4期,第16页。

[29] 方壮猷:《匈奴语言考》,《国学季刊》1930年第4期,第693-740页。叶晓锋:《匈奴语言及族源新探》,《 中山大学学报(社会科学版) 》2018 第5期,第128-139页。

[30]高平:《历经近2000年 班固所撰<燕然山铭>摩崖石刻找到了》,《光明日报》,2017-08-16(008)。

[31]王贻梁,陈建敏:《穆天子传汇校集释》,上海: 华东师范大学出版社,1994,第36页。

[32]引自乌恩岳斯图:《北方草原考古学文化比较研究:青铜时代至早期匈奴时期》,北京:科学出版社,2008年,第296页。

[33] 雷鹄宇:《楼烦族属问题新探》,《西北早期区域史学术研讨会暨中国先秦史学会第十一届年会论文集》,第187-191页。

[34]田广金:《近年来内蒙古地区的匈奴考古》,《考古学报》1983年第1期,第17-19页。

编 者 按:原文载于《地方文化研究》2019年第5期,如引用请据原文。

文稿审核:包苏那嘎

排版编辑:曹 琪