[提要]燕然山是蒙古国一座山名的古称,是窦宪北征匈奴时登临、刻石之处。由于史籍对燕然山记载不详,后世注疏学者竟无从探究其位置。自《嘉庆重修一统志》始、经丁谦阐发,学界普遍认为杭爱山就是燕然山。其实该说仅为推测,并无文献佐证。中蒙联合调查发现的汉文摩崖,证实燕然山即今德勒格尔杭爱山南麓摩崖所在山地。这一位置紧部戈壁地区,与窦宪“出塞三千余里”的行军路线可以对应。

[关键词]燕然山;杭爱山;窦宪;匈奴

[中图分类号]K928 [文献标识码]A

[文章编号]1001-5205(2021)02-0005-10

燕然山是东汉时期窦宪北征匈奴后登临、刻石之处,是汉匈关系史上一座名山。公元89年,应南匈奴请求,东汉王朝派车骑将军窦宪率军远征。北匈奴内外交困,力量衰微。经稽落山一战,北匈奴溃败,汉军统帅窦宪登燕然山,刻石勒功。纪功铭文即《文选》所称的《封燕然山铭》。此后三年,汉朝与南匈奴在漠北继续追击北匈奴,迫使其向西迁徙。汉朝虽然彻底解除了匈奴人的威胁,但未能对蒙古高原实施有效管辖。此后,蒙古高原先后又有鲜卑、柔然、突厥、薛延陀、回鹘、蒙古等民族相继崛起,继续演进着与中原王朝的互动关系。燕然山,仅以片段历史记忆存留在文献之中。

燕然山应是一座山脉的匈奴语古称,它到底对应蒙古国今天哪座山?对此问题,历代史籍并未留下清晰答案。清代官修全国性地理总志《嘉庆重修一统志》指杭爱山,“此当即古之燕然山”[1]。清末史地学者丁谦曾对漠北山川予以系统研究,也认为杭爱山即燕然山[2]。此后,这一说法成为普遍观点。但杭爱山广大绵延,支脉亦各有专名。燕然山是其全部吗?还是仅指哪一支脉?也有人曾指肯特山才是燕然山,但支持者不多[3]。由于没有考古材料和实地调查,燕然山位置研究一直停滞不前。日本学者佐藤长曾尝试运用语音学解读匈奴地名,指出“燕然山”的意义可能是“神山”,但关于位置依然遵从杭爱山一说。

2017年,蒙古国发现《封燕然山铭》汉文摩崖,证实窦宪刻石勒功之燕然山即德勒格尔杭爱山南麓摩崖所在山地[4]。德勒格尔杭爱山位于翁金河中游,处于杭爱山东南、戈壁阿尔泰山东北与蒙古东部山地丘陵中间位置。此处符合窦宪行军路线,也符合漠北与中原交通路线,却与传统认识有一定距离,同时与文献记载也有出入。有学者撰文指出,“根据历史记载和考古材料的分析,真正的燕然山应当位于色楞格河支流呼尼河流域一带”[5]。此说综合了呼尼河流域发现的匈奴墓地考古材料,也关注到了汉军出塞的道里记述。不过,将“三千余里”当作直线测算,似有不妥。笔者曾实地调查《封燕然山铭》摩崖,又曾沿翁金河北上,经山谷地带翻越杭爱山东南麓至哈拉和林川;又沿塔米尔河西行,抵达色楞格河上游支流哈努伊河谷,参访正在发掘中的高勒茂都2号匈奴墓群考古工地,因此对蒙古国自然地理和考古动态具备初步了解,对燕然山位置与史籍记载的道里有一些思考。特撰此文,以见教于方家。

一、史记记载的“燕然山”

匈奴是中国北方早期游牧民族之一。战国时期,匈奴即以独特的游牧方式屹立于蒙古高原,与燕、赵、秦三国比邻,并展开持续交流与交融。匈奴人有适合游牧习俗的政治制度、赋税措施和文化信仰,已能利用地图指导行军作战。建武二十二年(46),南匈奴欲附汉,“而比密遣汉人郭衡奉匈奴地图”表达诚意[6]。既称为“地图”,似应标有山川河流名称,惜未见流传,内容无法探究。

汉朝在与匈奴交往时,军兵出塞、使者往来,亦或匈奴人归汉、正常商贸交往,均可带回匈奴地域山川河流地理知识。借助于此类知识的积累,司马迁史无前例地为其时代强邻单独作传;相关知识继续积累,班固和范晔才能继承司马迁的传统。因此,从《史记》到《汉书》《后汉书》,匈奴传记和相关部分留下了多处漠北山川河流、甚至城市的名称,如单于庭、龙城、涿邪山、燕然山、郅居水、匈奴河等等。笔者粗略统计,“前三史”出现的漠北匈奴地名共计43处之多。《史记》称匈奴“毋文书,以言语为约束”,即匈奴人有独特的语言[7]。综观“前三史”所记匈奴地名,如燕然山、涿邪山、郅居水、阗颜山、姑衍山、蒲奴水等,取名词意不似汉语,应是匈奴语言。

“燕然山”作为一山名,在史籍中出现次数并不多,首次是在《汉书·匈奴传》。相比司马迁,班固更了解近两百年的匈奴史,而且曾两次亲赴漠北草原。因此,他所撰写的《汉书》记录了大量漠北匈奴地名,也第一次提到了“燕然山”:

贰师将军将出塞,匈奴使右大都尉与卫律将五千骑要击汉军于夫羊句山狭。贰师遣属国胡骑二千与战,虏兵坏散,死伤者数百人。汉军乘胜追北,至范夫人城,匈奴奔走,莫敢距敌。会贰师妻子坐巫蛊收,闻之忧惧。其掾胡亚夫亦避罪从军,说贰师曰:“夫人室家皆在吏,若还不称意,适与狱会,郅居以北可复得见乎?”贰师由是狐疑,欲深入要功,遂北至郅居水上。虏已去,贰师遣护军将二万骑度郅居之水。一日,逢左贤王左大将,将二万骑与汉军合战一日,汉军杀左大将,虏死伤甚众。军长史与决眭都尉煇渠侯谋曰:“将军怀异心,欲危众求功,恐必败。”谋共执贰师。贰师闻之,斩长史,引兵还至速邪乌燕然山。单于知汉军劳倦,自将五万骑遮击贰师,相杀伤甚众。夜堑汉军前,深数尺,从后急击之,军大乱败,贰师降。单于素知其汉大将贵臣,以女妻之,尊宠在卫律上。[8]

这是发生在汉武帝征和三年(前90)的一次汉匈战争。据载,贰师将军李广利孤军深入,至漠北郅居水与匈奴激战,后引兵还至燕然山,兵败投敌。此处出现的“郅居水”“燕然山”远在漠北匈奴腹地,是研究匈奴地名的重要地理坐标。郅居水在北,燕然山在南,后世以水比色楞格河,以山比杭爱山,位置关系无疑义,但属推测。需注意的是,此处出现的“燕然山”完整表述是“速邪乌燕然山”,其意义为何?与燕然山是否为同一山?这两个问题暂时还未知。

“燕然山”第二次出现史籍,即是东汉时期窦宪北征。永元元年(89),窦宪率领汉匈及西戎氐羌联军四万余人,经鸡鹿塞、满夷谷、稒阳塞兵分三路,横越大漠后,于稽落山遭遇北匈奴主力。激战过后,北匈奴溃败,汉军获胜。窦宪“登燕然山,刻石勒功,纪汉威德”:

(窦)宪惧诛,自求击匈奴以赎死。会南单于请兵北伐,乃拜宪车骑将军,金印紫绶,官属依司空,以执金吾耿秉为副,发北军五校、黎阳、雍营、缘边十二郡骑士,及羌胡兵出塞。明年,宪与秉各将四千骑及南匈奴左谷蠡王师子万骑出朔方鸡鹿塞,南单于屯屠河,将万余骑出满夷谷,度辽将军邓鸿及缘边义从羌胡八千骑,与左贤王安国万骑出稒阳塞,皆会涿邪山。宪分遣副校尉阎盘、司马耿夔、耿谭将左谷蠡王师子、右呼衍王须訾等,精骑万余,与北单于战于稽落山,大破之,虏众崩溃,单于遁走,追击诸部,遂临私渠比鞮海。斩名王以下万三千级,获生口马、牛、羊、橐驼百余万头。于是温犊须、日逐、温吾、夫渠王柳鞮等八十一部率众降者,前后二十余万人。宪、秉遂登燕然山,去塞三千余里,刻石勒功,纪汉威德,令班固作铭曰……[9]

此处的涿邪山、稽落山、燕然山、私渠比鞮海,均在大漠之北。今中蒙两国间戈壁地区,古称大漠,亦称瀚海,是漠南漠北天然界限。匈奴人最早征服戈壁,自由穿行其间。在与匈奴争锋过程中,汉军提高了骑马技术,亦具备了横穿大漠的能力,史籍称为“绝幕”。元狩四年(前119),卫青、霍去病率军从定襄、代郡北发,首次绝幕袭击匈奴。此后,汉军不仅多次成功绝幕,又从居延海开辟绝幕新路线。依史料而言,汉军对涿邪山似更为熟悉,每分道出兵,多会合于此。窦宪北征获胜,曾经“登燕然山,去塞三千余里,刻石勒功”,说明燕然山比涿邪山更为遥远,故更有象征之义。

窦宪“刻石勒功”铭文即后世流传的《封燕然山铭》,其中对汉军行军路线作了简要交代:

遂陵高阙,下鸡鹿,经碛卤,绝大漠,斩温禺以衅鼓,血尸逐以染锷。然后四校横徂,星流彗埽,条平万里,野无遗寇。于是域灭区落,反斾而还,考传验图,穷览其山川。逾涿邪,进安侯,乘燕然,污冒顿之逗略,焚老上之龙庭。[10]

后来,班固又作《车骑将军北征颂》,再次回顾汉军路线:

遂踰涿邪,跨祈连,籍庭蹈就,疆獦崝嵮。辚幽山、凶河,临安侯,轶焉居与虞衍,顾卫霍之遗迹,睋伊秩之所藐……[11]

此处并未出现燕然山,但颂文仍有“封燕然以隆高,广鞬以弘旷,铭灵陶以勒崇,钦皇袛以祐贶”之语。

“燕然山”在南北朝时期三次现于史籍。《魏书》载,神二年(429)太武帝拓跋焘亲征漠北柔然:

五月,次于沙漠南,舍辎重轻袭之,至栗水,大檀众西奔。弟匹黎先典东落,将赴大檀,遇翰军,翰纵骑击之,杀其大人数百。大檀闻之震怖,将其族党,焚烧庐舍,绝迹西走,莫知所至。于是国落四散,窜伏山谷,畜产布野,无人收视。世祖缘栗水西行,过汉将窦宪故垒。六月,车驾次于兔园水,去平城三千七百里。分军搜讨,东至瀚海,西接张掖水,北渡燕然山,东西五千余里,南北三千里。[12]《魏书》记载信息量颇大,有燕然山、栗水、菟园水、张掖水、瀚海、窦宪故垒等地名,有“去平城三千七百里”“东西五千余里,南北三千里”道里、空间记述。这些地名如能确定一、二处位置,则对匈奴地理研究将起到坐标之助。

《南齐书》《梁书》也记载了燕然山。《南齐书》载:

升明二年(478),太祖(萧道成)辅政,遣骁骑将军王洪轨使芮芮,克期共伐魏虏。建元元年(479)八月,芮芮主发三十万骑南侵,去平城七百里,魏虏拒守不敢战,芮芮主于燕然山下纵猎而归。[13]南朝刘宋联合柔然攻击北魏的这次战争,《梁书》也有记载:

宋升明中(478),遣王洪轨使焉,引之共伐魏。齐建元元年(479),洪轨始至其国,国王率三十万骑,出燕然山东南三千余里,魏人闭关不敢战。[14]

“芮芮”即柔然,又作“蠕蠕”“茹茹”,这是继匈奴和鲜卑之后又一个占据漠北高原的游牧民族。以《南齐书》《梁书》记载、证之《魏书》可知,柔然此次出兵并未引发大规模战争,“蠕蠕率骑十余万南寇,至塞而还”[15]。因此,《魏书·茹茹传》甚至没有提及此次战事。北魏多次打击柔然,迫使其迁居到燕然山以北地区,孝文帝时双方基本保持着和平关系。在刘宋使者王洪轨怂恿下,柔然人翻越燕然山再次南下。但世事突变,萧道成篡夺了刘宋皇权,未再遣使柔然,更未大规模出兵北伐。因此,柔然人无功而返。南北朝三史的记录也被记入《北史》,多仍旧载,未见有价值之信息。

隋唐以后,漠北草原先后为突厥、薛延陀、回鹘、契丹、女真、蒙古等民族占据。山川河流依旧,然名称多有更改。如突厥时期的于都斤山、蓝翁河,回鹘时期的乌德鞬山、嗢昆河,蒙元时期的杭海岭、汪吉河等等。燕然山,随着民族变迁逐渐被高原人遗忘,但它的名字仍不时出现在汉文史籍之中。唐朝曾设羁縻府州管理漠北各部,州府命名多比附汉代匈奴地名,如燕然州、浚稽州、蹛林州、金微都督府、瀚海都督府。燕然州与燕然山是否存在一定联系,无从知晓。燕然州设于何处,目前也没有明确答案。这个问题有待于蒙古国考古学的继续发展,如已发现的仆固乙突墓志基本可以确定金微州地望[16]。

唐代对漠北的管理,使唐人对来往漠北路线和里数有了较为详细的掌握。如《新唐书》载,“天宝中,玄宗问诸蕃国远近,鸿胪卿王忠嗣以《西域图》对,才十数国。其后贞元宰相贾耽考方舆道里之数最详,从边州入四夷,通译于鸿胪者,莫不毕纪。[17]”其中所提七条要道,即有“四曰中受降城入回鹘道”,并详细记录此道行宿地点、道里远近。宋初成书的《太平寰宇记》引《冀州图》云:“引入塞三道,自周、秦、汉、魏以来,前后出师北伐唯有三道……”并引《入塞图》,详述从晋阳北行至瀚海行程,其中一路为:

……又一道从平城西北行五百里至云中,又西北五十里至五原,又西北行二百五十里至沃野镇,又西北行二百五十里至高阙,又西北行二百五十里至郎君戍,又直北三千里至燕然山,又北行千里至瀚海,自晋阳至瀚海有此路。[18]

宋朝统治疆域并未到达漠北,《太平寰宇记》的记述应是唐人认识的积累。依此记述,从高阙塞至燕然山,行程已达三千二百五十里,与汉军出塞“三千余里”保持近似里数。对此,严耕望曾做专门研究并制作路线图[19]。严图显示,从河套出塞直向翁金河,越山进入鄂尔浑河谷回鹘牙帐(今蒙古国后杭爱省哈喇巴拉嘎斯古城),即是唐代“参天可汗道”。此道近似直线,与蒙元时期木邻站道近似。汉代的路线,渡漠之后需往涿邪山再行军北上,要比唐代及以后的曲折些。

唐代以后、清代以前,曾记录过漠北地域的史籍还有《辽史》《金史》《元史》,以及《长春真人西游记》《双溪醉饮集》《岭北纪行》等纪行、文集,然均未提及燕然山。宋人有指燕山为燕然山、并仿刻摩崖之记载,实不足取[20]。相比之下,《大明一统志》《读史方舆纪要》还真实些,只是依然含糊,无助于燕然山位置问题的解答。

二、注疏学与近世历史地理学视野下的“燕然山”

燕然山位于何处?先看古代注疏学的探究。注疏学逐字注解字义、音读,每多涉及历史地名,其中即有燕然山一名。最早记录“燕然山”一名的《汉书》《后汉书》,在唐代形成一次注疏热潮。其中,颜师古注《汉书》、李贤注《后汉书》影响甚大。

颜师古如何解“燕然山”?其谓:“速邪乌,地名也,燕然山在其中。燕音一千反。”[21]颜师古为一代名儒,学识渊博,仅将燕然山理解为一座山名,又将“速邪乌燕然山”一词作了简单拆分。通观其注,对漠北地理竟无一研究,仅注解个别山川河流为地名,音读如何。如“阗颜山”注曰“窴音徒千反”;“浮苴井”注曰“苴音子余反”;“浚稽山”“稽落山”注曰“浚音俊。稽音鸡。”[22]李贤注《后汉书》“重训诂”,然对“燕然山”在内的漠北地理亦无一语解读。元人胡三省音注《资治通鉴》,述及李广利兵败速邪乌燕然山,注曰“据《匈奴传》,燕然山在匈奴中速邪乌地”[23];述及窦宪登临燕然山,注曰“唐太宗有以多滥葛部地置燕然州。又按《北史》,燕然山在菟园水北。”[24]顾祖禹《读史方舆纪要》也记载了燕然山,论点亦不出胡三省之说[25]。

囿于地理知识,传统注疏每每提及燕然山,对其位置却无从着墨。直到西方新式地理学知识的传入和近世历史地理学兴起,相关研究才有转机。众所周知,西方地理学知识和技术在明代晚期传入中国,新式地理测绘、地图编制渐为世人关注。清朝混一南北,版图辽阔,中原士人对漠北山川河流始有直接了解。康乾之际,清朝两次测绘、编制地图,形成《皇舆全览图》《内府舆图》两部地理图籍,均有漠北图幅。康熙皇帝还启动《大清一统志》纂修工作,至道光二十二年(1842),共编成3部《大清一统志》,即康熙《大清一统志》、乾隆《钦定大清一统志》和嘉庆《重修大清一统志》。其中,乾隆、嘉庆两朝均有漠北蒙古历史沿革、山川地望记载。清朝对全国的地理测绘和地图编制,以及有满蒙汉等族官员学者参与编修的全国性地理总志,充分反映了该时期的地理学视野,为后世了解和研究漠北地理提供了依据。

“燕然山”一名,在《嘉庆重修一统志》中有明确记述。该书是首次对漠北山川河流作大范围、整体性表述的汉文典籍,第544卷详细记录了喀尔喀蒙古四部八十六旗“东西袤延五千里,南北距三千里”范围内的山川河流及古迹,涉及汉代漠北地名如狼居胥山、阗颜山、浚稽山、涿邪山、燕然山等15处[26]。综观该卷,对漠北山川河源、走向、长度均有记录,对河流的主干关系判断也与今天一致。如述阿勒坦山,“即古金山,在特斯河西北,绵亘二千余里。高入霄汉,盛夏积雪不消,为西北诸山之祖。”[27]述杭爱山,“在鄂尔坤河之北,直甘肃宁夏北二千里许,翁金河西北五百余里。其山最为高大,山脉自西北阿勒坦山来,东趋,踰鄂尔坤、土拉诸水为大兴安、肯特诸山。又自山西枯库岭北折,环绕色楞格河上流诸水发源之处,抵俄罗斯国界千余里。鄂尔坤、塔米尔诸河皆发源于此。”[28]述鄂尔坤河,“此河大于土拉,小于色楞格”[29]。述翁金河,“源出鄂尔坤河源相近之东南山中,东南流,历平地凡七百余里,止于瑚尔哈鄂伦泊。泊亦不大,距河套西北可八百里。”[30]以上表明,《嘉庆重修一统志》具有极高的可信度。

相比正文记录的丰富程度,该书按语、考证极为简单。如“燕然山”后按语:

窦宪勒铭燕然,自古称为极远。然《前汉书》匈奴传,贰师北度郅居之水,杀左大将,引兵还至速邪乌燕然山。虽败而降,其深入较窦宪更远也。郅居水,疑即《魏书》之菟园水。[31]

按语述及燕然山意在说明贰师将军远抵郅居水“其深入较窦宪更深远也”,并未指出其地望;指杭爱山即燕然山,是在同卷“杭爱山”后:“按,此当即古之燕然山。”[32]仔细推究这条简单的按语,其实仅只是推测性的判定,并无文献佐证。但这个记载对后世产生了重要影响,是杭爱山即燕然山一说的最早出处。

此后,从《蒙古游牧记》《朔方备乘》,到《后汉书疏证》《汉书匈奴传地理志考证》,近世历史地理学日益关注漠北地名研究。其中,以浙江人丁谦最负盛名,他的《汉书匈奴传地理考证》是自“前三史”成书以来对漠北匈奴地名进行全面、系统研究的第一部学术著作。

丁谦此书对燕然山位置作何解读?他认为,“速邪乌,亦涿邪山转音,与燕然山南北并峙沙漠中,故连称之曰速邪乌燕然山。前人谓即杭爱山南麓,近是。”[33]查丁谦一生行迹,并未亲赴漠北,则其又如何考订燕然山?依其自述,治历史地理学有八法:“一曰揆地望,二曰度情形,三曰审方向,四曰察远近,五曰核时日,六曰考道途,七曰辨同异,八曰阙疑似。”[34]所谓“八法”,无一述及考古或田野调查。

《汉书匈奴传地理考证》取得了一定成就,不仅被国内历史地理学、民族史学者所引用,日本学者内田吟风等人译注《骑马民族史(正史北狄传)》也多处沿用其说。20世纪50年代以来,由谭其骧领导的历史地理学团队开始编制一部全新的《中国历史地图集》。现行的《中国历史地图集》与丁谦旧说多有不同,但燕然山、龙城等几个地名保持了一致。可见,经《嘉庆重修一统志》判定、丁谦阐发的杭爱山即燕然山一说普遍流传。经上述探析,笔者认为,此说大体不错,但毕竟没有文献佐证。至为要者,杭爱山脉绵延数百公里,南北分支既多,亦各有专名。窦宪登临,或不止一山;但刻石勒功,必只一处。燕然山,到底位于杭爱山脉什么位置呢?

三、中蒙联合调查发现的“燕然山”

2017年,中国内蒙古大学与蒙古国成吉思汗大学组成联合调查队,前往中戈壁省德勒格尔杭爱苏木境内作考古调查。联合调查队现场确认,新发现汉文摩崖即《封燕然山铭》,正是窦宪刻石勒功遗迹。摩崖的发现为本文探究燕然山位置提供了关键依据。

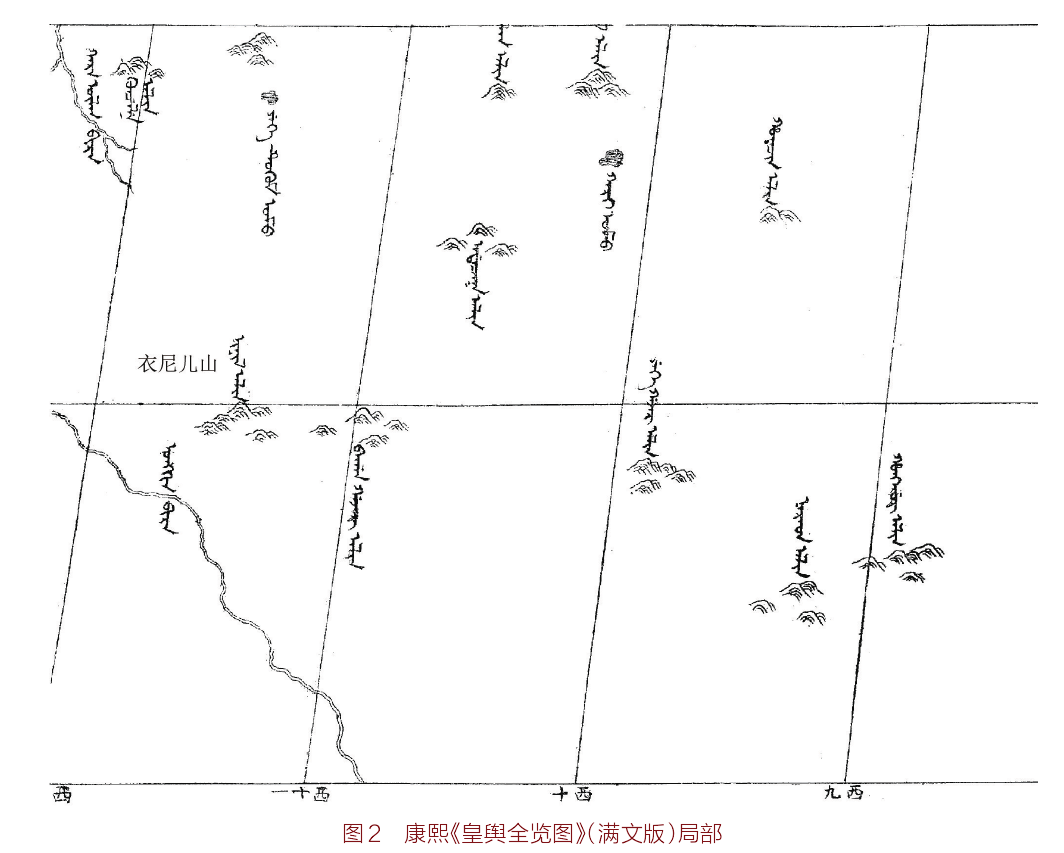

摩崖地理坐标:东经104°33ʹ17.7ʹʹ,北纬45°10ʹ40.4ʹʹ,海拔1488米。摩崖位于德勒格尔杭爱山南麓,山呈东西走向,长约70公里,最高点海拔1972米。调查得知,德勒格尔杭爱山之名形成于上世纪三十年代,旧称“Inil Hairhan”。笔者后来查阅《皇舆全览图》《嘉庆重修一统志》,确认此说不谬。《皇舆全览图》木刻版“色楞厄河图(Selengga)”46°与西11°交汇处标有“衣尼儿山”一名,审其方位正位于杭爱山以南、甕金河东北,当是“Inil Hairhan”一词的音写(见图1);该图铜刻版的相应位置,用满语作了标注,拉丁文转写正是“inil alin”(见图2)。此山的汉语写法,在《嘉庆重修一统志》“乌里雅苏台全图”、“库伦图”中亦有继承,只是写作“伊呢尔山”[35]。“inil”只是满文音写而并非满语,至于它究系匈奴、鲜卑语,还是突厥、契丹语?其意义为何?与燕然山在语文学上能否取得一致对音?尚待进一步研究。

摩崖位于德勒格尔杭爱山南麓,直北距杭爱山脉约200公里。杭爱山与德勒格尔杭爱山,二者是否为主山与余脉关系?蒙古国地理地形分为西部高山和中、东部山地丘陵以及南部戈壁三个地区,德勒格尔杭爱山恰好位于三种地形区中间位置。笔者以为,德勒格尔杭爱山与西向翁金河的位置关系似乎能提供一些有益认识。翁金河源于杭爱山南麓,自北向南,经德勒格尔杭爱山西边后继续南流,最后进入戈壁地区。以山、河位置关系判断,德勒格尔杭爱山应当属杭爱山余脉。

自清代以来,杭爱山即燕然山一说几成定论。截至目前,有异议者仅三位,即黄文弼、驹井义明和内田吟风。黄文弼以民国九年欧阳缨主编《历代疆域战争合图》为据,指“是燕然山为古尔班察汗山”[36];驹井义明考证“阗颜山”时,指“燕然山,肯特山”[37]。相比而言,内田吟风的说法稍显谨慎。他对“速邪乌燕然山”的注解为:“此燕然山并非后来窦宪时去塞三千余里之燕然山,盖此处记作‘速邪乌之燕然山’。张兴唐《史记汉书匈奴地名今释》(台湾国防研究院,1962年)曰:‘今察哈尔宣化县东三十里,亦有燕然山,似贰师引兵还至速邪乌燕然山,或为宣化县东之燕然山也,待考’。”[38]内田氏尽管没有指出燕然山究竟位于何处,但他的研究将燕然山与速邪乌燕然山区分开来,认为前者是东汉窦宪、班固等人登高之山,后者是西汉李陵兵败被俘的地方。这个认识显然比《资治通鉴》严谨些,后者将“速邪乌燕然山”直接缩为“燕然山”。丁谦也区分过这两处山,指“速邪乌”为“涿邪山转音,与燕然山南北并峙沙漠中”,这样的说法显然难以令人信服。

《封燕然山铭》摩崖的发现,证实德勒格尔杭爱山南麓山地即是燕然山。反观《南齐书》记载,正可两相印证。前引该书透露三点重要信息:

一,柔然军已抵达北魏都城平城以北七百里之地;

二,柔然军曾纵猎于燕然山;

三,柔然军在纵猎燕然山后北归。

柔然政治中心也在杭爱山北鄂尔浑河谷一带,纵猎燕然山后北归,说明燕然山在杭爱山以南。德勒格尔杭爱山到平城距离虽不止七百里,但此山位于大漠北缘,不失为柔然军进退之所。中蒙联合调查发现,德勒格尔杭爱山南有大型狩猎场遗迹,蒙方调查队员认为是蒙元时期遗留。柔然人是否纵猎于此,不得而知,但《南齐书》这段记载透露的信息与新发现的摩崖位置颇相符合,此点应需注意。

然而,将德勒格尔杭爱山南麓山地判定为燕然山,与史籍记载几处数字及空间描述出入较大。据《后汉书》,窦宪出塞“三千余里”;《魏书》载,鲜卑征柔然至菟园水,“去平城三千七百里”,然后北渡燕然山。《梁书》则以柔然为主,指其“出燕然山东南三千余里,魏人闭关不敢战”。汉军自鸡鹿塞、高阙塞出军,两地均位于今巴彦尔淖尔市阴山南侧。一般认为,汉代“里”的长度要小一些,自阴山南侧至杭爱山,三千里恐嫌不足;故前引学者之文将燕然山的位置指向了色楞格河支流呼尼河流域一带。

笔者以为,将“三千余里”作直线测算,恐有不妥。以汉军出塞三千里至燕然山,或以柔然军出燕然山东南三千余里抵达北魏边境估算,则燕然山将更在杭爱山之北遥远之地,如此则与漠北历代民族建牙于鄂尔浑河谷地带的常识不符。汉军出塞行进,既定目标是涿邪山(今蒙古国本查干湖西南戈壁阿尔泰山)。绝幕而来,并不能取直线前行,只能依戈壁阿尔泰山地带山川地势前进。道里曲折,则出塞距离自然比图上距离为远。

笔者注意到《汉书》记载,从朔方出塞至涿邪山东浚稽山的距离已达“二千余里”[39]。如从浚稽山北上,道里自然比“二千余里”遥远——而窦宪出塞,前段路线与此颇符。因此,汉军出塞“三千余里”的记录应予以充分注意,既不能轻易否定,也不能视而不见。

要理解“三千余里”路程,必须考察窦宪出塞行军路线。《后汉书》述及,汉军从高阙塞、鸡鹿塞出发,绝幕之后,会合涿邪山;经稽落山激战,追击北匈奴直至私渠比鞮海,然后登临燕然山,刻石勒功。这是一个粗线条描述。《封燕然山铭》依然是粗线条描述,“逾涿邪,进安侯,乘燕然,污冒顿之逗略,焚老上之龙庭。”相比之下,《车骑将军北征颂》记录的路线稍显细致:“遂踰涿邪,跨祈连,籍庭蹈就,疆獦崝嵮,辚幽山、凶河,临安侯、轶焉居与虞衍,顾卫霍之遗迹,睋伊秩之所藐……”

以上三处关于窦宪行军路线记载,均提到涿邪山、安侯河。涿邪山为今蒙古国本查干湖西南戈壁阿尔泰山,安侯河为今杭爱山北鄂尔浑河。从戈壁阿尔泰山至安侯河,需穿越杭爱山。《车骑将军北征颂》载,汉军先“踰涿邪”,继“跨祈连”。祁连山亦为匈奴名山,又称天山,地望有今甘肃祁连山、新疆天山和蒙古国杭爱山三种说法[40]。汉军抵达涿邪山后是向北行进,因此“跨祈连”应是翻越杭爱山。《后汉书》载,永元二年(90),汉军再次出塞,“至涿邪山,乃留辎重,分为二部,各引轻兵两道袭之。左部过西海至河云北,右部从匈奴河水西绕天山,南度金微山,二军俱会,夜围北单于。”[41]这则史料反映,汉军一年后又一次越过杭爱山。

颂文述及,汉军穿越杭爱山后的路线为“辚幽山、趋凶河”,然后“临安侯”。“安侯”为“鄂尔浑”音写,以“幽山”“凶河”对“安侯”,似二者亦为音写。“幽山”“凶河”指什么地方,目前并无人探究,只有白静生注《班兰台集》,指“幽山”为阴山,应有不妥[42]。

笔者以为,“凶”与“匈”通,《封燕然山铭》摩崖将“剿匈虐”即写成“剿凶虐”。则“凶河”可通“匈河”。凶河史籍不载,但匈河却有载。《史记》载,汉武帝元鼎六年(前111),“汉又遣故从骠侯赵破奴万余骑出令居数千里,至匈河水而还,亦不见匈奴一人。”[43]《汉书》再次记载了此事,只是将“匈河”写成了“匈奴河”[44]。如此,“凶河”与“匈奴河”当是同一河流,或以“匈奴”之名命名。匈河水或匈奴河的指向,又有塔米尔河、拜达拉格河、翁金河三种说法。丁谦最早指匈奴河“即塔米尔河,以匈奴王庭在此水滨,故名。”[45]内田吟风认同丁谦之说,但《中国历史地图集》予以否定,认为杭爱山南麓的拜达拉格河才是匈奴河。[46]此外,驹井义明与佐藤长认为当为翁金河。据《汉书》载,元鼎六年(前111),公孙贺出九原“二千余里,至浮沮井”;赵破奴“出令居数千里,至匈奴河水”[47]。“令居”在今甘肃黑水流域,赵破奴从此直北“数千里”抵达匈奴河,恐非杭爱山南麓的拜达拉格河或翁金河。

2019年,中蒙联合调查队再赴燕然山,并辗转前往后杭爱省高勒茂都匈奴2号墓地考察。该墓地处于色楞格河上游一条名为“Khanui”的河流东侧,今汉译为哈努伊河或哈尼河,清代地图标称“哈绥河”“哈瑞河”。其东为高勒茂都1号墓地,亦有一条名为“Khuni”的河,今汉译为呼尼河,北流后汇入哈努伊河。考古学者马健已经注意到这两条河的语音,将哈努伊河判定为匈河水[48]。对此,笔者表示赞同。此外,以笔者亲见,从德勒格尔杭爱山至杭爱山南麓的广阔区域,地表仅现荒漠草原景观,草地荒凉,少见树木生长,仅在翁金河谷有屈指可数的几棵榆树、杨树;但杭爱山北麓则处处可见森林草原景观,特别是从后杭爱山省车车尔勒格市至哈努伊河谷,山间松林密布,绿树成荫,颇符“幽山”之称。不过,据正在当地联合发掘的中国植物考古学者蓝万里研究,哈努伊河谷地带目前的森林景观,是近200年来从西伯利亚地区吹来的树种自然生长的结果。2000年前此地植被如何,景观如何,暂不得而知。但此地深处漠北腹地,又为匈奴贵族墓地,人烟稀少,环境清幽,大致当不为错。因此笔者以为,“凶河”即匈奴河,应指色楞格河支流哈努伊河;“幽山”应指哈努伊河一带的杭爱山北麓余脉。

如果以上论述不错,则还需解决一个疑问,汉军为何远行至哈努伊河谷?为何又向东行抵安侯河?笔者以为,答案已隐含在《后汉书》与《封燕然山铭》之中。据《后汉书》,南单于屯屠何前一年(88)向汉朝奏报,北单于“遯逃远去,依安侯河西”[49]。安侯河的一条较大支流即今塔米尔河,流向为自西向东。依南单于情报,北单于沿塔米尔河谷西去,则汉军此次出兵最终目标应即安侯河西。安侯河西通向何处?笔者曾沿塔米尔河谷西行,于后杭爱省车车尔勒格市翻越杭爱山北麓余脉即进入哈努伊河流域。哈努伊河自西南向东北流,共长421千米,然后汇入色楞格河[50]。北单于西迁至此,不仅因川野平阔、水草丰美的牧场,笔者推测还应有更重要的原因。

蒙古国考古发现,哈努伊河流域高勒茂都现存两处超大型匈奴贵族墓葬群遗址,即高勒茂都1号、2号匈奴墓葬群[51]。2016年时,考古学者采集到的数据是,1号墓地“初步统计,该墓地共有400余座墓葬”,2号墓地“共分布有400余座墓葬,包括98座大型贵族墓、250座陪葬墓和85座独立的圆圈墓。”[52]哈努伊河流域的两座大型匈奴墓地及M189号墓的考古信息,与摩崖“污冒顿之逗略,焚老上之龙庭”一句透露信息颇为符合。“逗略”为匈奴语坟墓之意,“龙庭”又称龙城、单于庭[53]。目前虽然还不能证实高勒茂都1号或2号墓地为匈奴冒顿单于坟冢,但正在发掘的高勒茂都2号墓地M189号墓确实发现了东汉时期的发掘痕迹。据发掘报道,“目前可以确认该墓葬的年代相当于我国的西汉时期,早于以往在俄罗斯和蒙古境内发掘的大部分匈奴贵族墓葬。墓主在匈奴社会中应当具有较高的地位。墓葬在东汉时期遭到一次严重盗扰,墓主遗骨及随葬品遭到严重破坏。”[54]与此同时,鄂尔浑河谷和日门塔拉三连城的考古发掘,将其指向匈奴龙城位置[55]。

蒙古国考古发掘显示,杭爱山北鄂尔浑河谷至色楞格河上游哈努伊河谷一带,应是北匈奴政治腹地。而据文献记载,此后的柔然、突厥、回鹘和蒙古民族均将这一地区当作活动中心。北单于“依安侯河西”游牧,即从龙城往西至其部族坟冢所在附近。因此,汉军翻越杭爱山至哈努伊河,目的是搜寻北单于;再经此东进鄂尔浑河谷,随机毁坏其龙城。汉军的军事追击彻底击溃了北匈奴心理防线,引发其随后整体西迁。

因此,窦宪行军路线应当如下:汉军从鸡鹿塞、满夷谷、稒阳塞分三道并出,于涿邪山即今戈壁阿尔泰山会合,在附近稽落山作战后沿拜达拉格河北行,翻越杭爱山,远行至哈努伊河谷;然后东趋鄂尔浑河谷,至龙城南返,抵达德勒格尔杭爱山。德勒格尔杭爱山临近戈壁,窦宪于此休整,“封神丘”、命“汉山”,“刻石勒功”,南归汉塞。

经以上分析知,燕然山位置与史籍记载构成的空间和道里矛盾,源于今人对《后汉书》“宪、秉遂登燕然山,去塞三千余里,刻石勒功,纪汉威德”这段史料的误解。按照惯性思维,今人将窦宪登临的燕然山与刻石勒功之地径直置于塞外三千余里之处。孰不知,窦宪登临燕然山、刻石勒功是在南返至德勒格尔杭爱山时。摩崖已透露班固作铭是在“反斾而还”之时,作铭前又曾“考传验图,穷览其山川”;出塞“三千余里”的距离,亦当为此时计算而得。结合前述窦宪行军路线,将出塞“三千余里”当作一条弯线而非直线算,则前述矛盾即迎刃而解。

综上,窦宪北征匈奴,确曾越过杭爱山,远抵哈努伊河谷,东经鄂尔浑河谷南返。窦宪行军经“安侯河”后登临之“燕然山”、刻石勒功之“燕然山”,即今德勒格尔杭爱山南麓镌刻摩崖之山地。

汉匈关系是古代农牧文明交融交流开启阶段。自1924年诺颜乌拉匈奴墓发现至今,蒙古国境内发现的匈奴贵族墓葬已经有8处。这些墓葬的形制、葬仪、出土物品,为研究农牧两种文明早期的交融交流的深度与广度提供了极好的视角。反观“前三史”匈奴传记的篇幅与内容,反映的正是秦汉时期两种文明交融交流成果的累积。据史籍反映,漠北与长安虽然遥远,但汉朝敢于绝幕出击,在于其对漠北地理已经有了一定程度的了解。如汉元帝时期,郎中侯应论及匈奴,提及“幕北地平,少草木,多大沙,匈奴来寇,少所蔽隐,从塞以南,径深山谷,往来差难。”[56]侯应对幕北的描述,虽然简单却与今日蒙古国杭爱山以南至戈壁地区地形、地貌及地表景观特征极为符合。这是竟宁元年(前33)汉朝人对漠北地理的认知。此后昭君出塞,汉匈保持了近60年的和平,汉朝对匈奴的认知应更为丰富。如始建国二年(10),王莽准备十道并出征讨匈奴,将军严尤以五难谏之。其三提到,“胡地沙卤,多乏水草。”其四,“胡地秋冬甚寒,春夏甚风”[57]。严尤对漠北的认知,又增加了植被和气象特征,这些特点依然是对杭爱山以南地区的描述。至于东汉建武二十四年(48)后,南匈奴附汉,并提供了“匈奴地图”。如此,汉朝对匈奴地理知识的掌握程度显著提高。这些记载对认识窦宪登临、刻石的燕然山为何位于杭爱山以南具有一定的帮助作用。

此外,自武帝以来,汉军多次绝幕击匈奴,多有出塞里数记录。如元鼎六年(前111),公孙贺出九原“二千余里,至浮沮井”;赵破奴“出令居数千里,至匈奴河水”。“令居”在今甘肃黑水流域,赵破奴从此直北“数千里”,这是汉军第一次到达杭爱山北的匈奴河。《后汉书》载,永平十六年(73),窦固北征,其中“骑都尉来苗、护乌桓校尉文穆将太原、雁门、代郡、上谷、渔阳、右北平、定襄郡兵及乌桓、鲜卑万一千骑出平城塞。”“来苗、文穆至匈奴河水上,虏皆奔走,无所获。”因此,永元元年(89),汉军再次远征至匈奴河,已经是第三次造访,对行军路线和地形已有一定了解。

2017年,《封燕然山铭》摩崖的发现,证实窦宪“刻石勒功”的燕然山,就是德勒格尔杭爱山南麓摩崖所在山地。这就将清人推测的“杭爱山即燕然山”的笼统说法具体到一个明确的位置,并为漠北匈奴地理研究提供了一个准确坐标。今人以为摩崖距离汉塞较近,不符合汉军出塞“三千余里”道里记述,其实是以惯性思维对《后汉书》“宪、秉遂登燕然山,去塞三千余里,刻石勒功,纪汉威德”这则史料的误读。“三千余里”,当以窦宪出塞至涿邪山、北越杭爱山抵哈努伊河谷、东向鄂尔浑河谷经龙城南返至德勒格尔杭爱山南麓这条弯线计算。至于横亘蒙古国中部700公里长的杭爱山在汉匈时期的称呼,当依《史记》《车骑将军北征颂》的记载,称为“祁连山”,又称“天山”。

注释:

[1]《嘉庆重修一统志》卷544,(北京)中华书局,1986年。

[2]丁谦:《汉书匈奴传地理考证》,王德毅主编:《丛书集成三编》第79册,(台北)新文丰出版公司,1997年。

[3][日]驹井义明:《关于前汉史中的匈奴地名》,原载钱稻孙编:《学舌》第2卷第1期,1931年2月15日;本文据五明子:《<周一良全集>佚文—周节译驹井义明撰<前汉匈奴地名略考>》。

[4]齐木德道尔吉、高建国:《蒙古国<封燕然山铭>摩崖调查记》,《文史知识》2017年第12期,第17-25页;《有关<封燕然山铭>的三个问题》,《西北民族研究》2019年第1期。

[5]陈恳:《燕然山铭的发现与燕然山的位置》

[6]《后汉书》卷89《南匈奴列传》,(北京)中华书局,1965年。

[7]《史记》卷110《匈奴列传》,(北京)中华书局,1963年。

[8]《汉书》卷94上《匈奴传上》,(北京)中华书局,1962年。

[9]《后汉书》卷23《窦宪传》。

[10]齐木德道尔吉、高建国:《有关<封燕然山铭>的三个问题》。

[11]张溥辑,自静生注:《<班兰台集>校注》,(郑州)中州古籍出版社,1991年。

[12]《魏书》卷103《蠕蠕传》,(北京)中华书局,1974年。

[13]《南齐书》卷59《丙丙虏传》,(北京)中华书局,1972年。

[14]《梁书》卷54《丙丙传》,(北京)中华书局,1973年。

[15]《魏书》卷7《高祖纪》。

[16]冯恩学:《蒙古国出上金微州都督仆固墓志考研》,《文物》2014年第5期。

[17]《新唐书》卷43下《地理志七下》,(北京)中华书局,1975年。

[18]《太平寰宇记》卷49,(北京)中华书局,2007年。

[19]严耕望:《唐代交通图考》,(台北)文汇印刷厂有限公司,1985年。

[20]辛德勇:《发现燕然山铭》,(北京)中华书局,2018年。

[21]《汉书》卷94上《匈奴传上》。

[22]《汉书》卷94上《匈奴传上》。

[23]《资治通鉴》卷22,49,(北京)中华书局,1956年。

[24]《资治通鉴》卷49。

[25]《读史为一舆纪要》卷45,(北京)中华书局,2005年。

[26]《嘉庆重修一统志》卷544。

[27]《嘉庆重修一统志》卷544。

[28]《嘉庆重修一统志》卷544。

[29]《嘉庆重修一统志》卷544。

[30]《嘉庆重修一统志》卷544。

[31]《嘉庆重修一统志》卷544。

[32]《嘉庆重修一统志》卷544。

[33]丁谦:《蓬莱轩历史外国传凡例》,《丛书集成三编》第79册。

[34]丁谦:《汉书匈奴传地理考证》,《丛书集成三编》第79册。

[35]《嘉庆重修一统志》卷523,533。

[36]黄文弼:《前汉匈奴单于建庭考》,林斡:《匈奴史论文选集(1919-1979)》,(北京)中华书局,1983年。

[37][日]驹井义明:《关于前汉史中的匈奴地名》。

[38][日]内田吟风等著,余大钧译:《北为一民族史与蒙古史译文集》,(昆明)云南人民出版社,2003年。

[39]《汉书》卷94上《匈奴传上》。

[40]关于祁连山的地望考证有诸多论文,详见王兴锋:《百年来匈奴族历史地理研究综述》,《唐都学刊》2016年第5期。杭爱山亦称祁连山,详见谭其嚷:《中国历史地图集》第二册,(北京)中国地图出版社,1982年。

[41]《后汉书》卷89《南匈奴列传》。

[42]张溥辑,自静生注:《<班兰台集>校注》。

[43]《史记》卷11以匈奴列传》。

[44]《汉书》卷94上《匈奴传上》。

[45]丁谦:《汉书匈奴传地理考证》,《从书集成三编》第79册。

[46]谭其嚷:《中国历史地图集》第2册。

[47]《汉书》卷94上《匈奴传上》。

[48]马健:《匈奴葬仪的考古学探索—兼论欧亚草原东部文化交流》,(兰州)兰州大学出版社,2011年。

[49]《后汉书》卷89《南匈奴列传》,第2952页。

[50]杨青山、高莎丽、李秀敏:《蒙古国地理》,(长春)东北师范大学出版社,1994年。

[51]策·图尔巴图、萨仁毕力格:《蒙古国境内匈奴墓葬研究概况及近年新发现》,《草原文物》2011年第1期;潘玲、萨仁毕力格:《匈奴大型墓葬概述》,《草原文物》2015年第2期。

[52]策·图尔巴图、萨仁毕力格:《蒙古国境内匈奴墓葬研究概况及近年新发现》。

[53]《通典》卷194《边防十》,(北京)中华书局,1988年。

[54]郑兑:《2019年度中蒙联合考古简报(一)》,河南省文物考古研究院官网,2019年10月31日。

[55]阿斯钢、勿日汗:《中蒙联合考古队发现疑似匈奴统治中心遗址》,新华网,2018年9月10日。

[56]《汉书》卷94下《匈奴传下》。

[57]《汉书》卷94下《匈奴传下》。

[58]《后汉书》卷23《窦固传》。

编 者 按:原文载于《中国历史地理论丛》第36卷第2辑2021年4月,如引用请据原文。

文稿审核:包·苏那嘎

排版编辑:武 彬